Victor Hugo en exil écrit dans Les Châtiments : « Je contemple nos temps ; j’en ai le droit, je pense. » La contemplation de Victor Hugo n’est pas seulement passive. Elle est haineuse et motrice. À l’image de Karl Marx qui prônait en 1845 une philosophie de l’action (« les philosophes se bornent à interpréter le monde alors qu’il s’agit de le transformer »), Hugo ne va pas se contenter de lamentations dérisoires. Il a bien, au contraire, pour objectif de secouer les foules. C’est pourquoi l’auteur de « La Conscience » écrit noir sur blanc dans son recueil à propos de Napoléon III : « Tu peux tuer cet homme avec tranquillité. » (poème « Le Bord de la mer »).

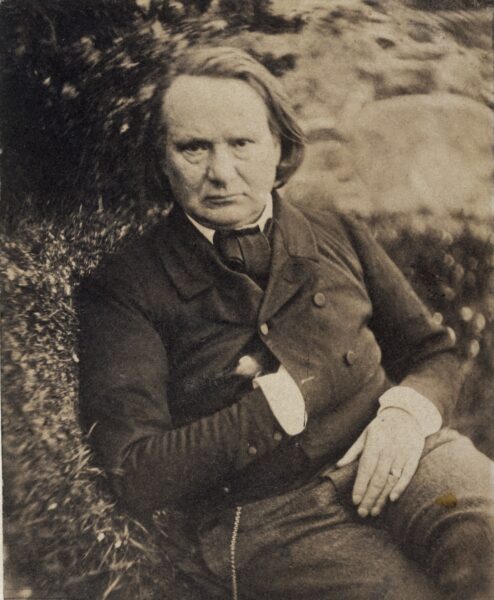

Le conseil est dangereux pour le nouvel empereur car Hugo, en 1852, est loin d’être un inconnu. Âgé de cinquante ans, il a déjà publié entre autres Cromwell, Hernani, Le Dernier jour d’un condamné, Notre-Dame de Paris, Les Feuilles d’automne, Claude Gueux, Les Voix intérieures, Les Rayons et les Ombres. Élu à l’Académie française – après trois tentatives – en 1841, nommé pair de France en 1845, élu député en 1848 et 1849, il est au sommet de sa gloire et adoré comme un dieu par certains (lire pour s’en convaincre L’Histoire du Romantisme de T. Gautier). Le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte – neveu du Premier empereur – qui en décembre 1851 met fin à la Deuxième République au profit du Second Empire est intolérable pour Hugo. Ce dernier s’enfuit et se réfugie à Jersey.

De son rocher perdu dans la Manche il semble surplomber et dominer la France par sa rancœur et par sa renommée. Le pamphlet Napoléon le Petit, écrit en 1852, est déjà d’une violence inouïe. Ce n’est pas assez pour l’auteur d’Hernani. La même année, il commence la rédaction des Châtiments ; il promet mille six cents vers à son éditeur ; le recueil final en aura six mille six cent quatre-vingts.

1. L’exil (la lutte et le désespoir)

Août 1852. Hugo débarque à Jersey. On ressent dans certains vers des Châtiments la profonde tristesse qui s’est alors emparée de l’écrivain. Il écrit : « – On ne peut pas vivre sans pain ; / On ne peut pas non plus vivre sans la patrie. – ». Et il ajoute, plein de mépris et de colère contenue : « L’Histoire a pour égout des temps comme les nôtres. »

Les Châtiments sont tiraillés entre deux forces. D’un côté Hugo, en proie au désespoir, choqué sans doute par le retournement subit de sa situation et de sa fortune, traduit dans des vers de dépit son écœurement et presque son découragement. Dans le poème « C’est la nuit », il s’attaque à l’élite : Saint-Arnaud, le comte de Maupas, les sénateurs, les généraux, les juges et bien sûr le « nain immonde » Louis-Napoléon Bonaparte.

C’est la nuit ; la nuit noire, assoupie et profonde ;

L’ombre immense élargit ses ailes sur le monde.

Dans vos joyeux palais gardés par le canon,

Dans vos lits de velours, de damas, de linon,

Sous vos chauds couvre-pieds de martres zibelines,

Sous le nuage blanc des molles mousselines,

— Derrière vos rideaux qui cachent sous leurs plis

Toutes les voluptés avec tous les oublis,

Aux sons d’une fanfare amoureuse et lointaine,

Tandis qu’une veilleuse, en tremblant, ose à peine

Éclairer le plafond de pourpre et de lampas,

Vous, duc de Saint-Arnaud, vous, comte de Maupas,

Vous, sénateurs, préfets, généraux, juges, princes,

Toi, César, qu’à genoux adorent tes provinces,

Toi qui rêvas l’empire et le réalisas,

Dormez, maîtres… — Voici le jour. Debout, forçats !

(Les Châtiments, V. Hugo, 1853.)

Dans le poème « Au Peuple » – texte magnifique qui témoigne de son génie littéraire – il s’adresse cette fois-ci directement au peuple français et lui reproche vertement son attitude passive, voire complaisante, au régime des voleurs et des meurtriers.

Il te ressemble ; il est terrible et pacifique.

Il est sous l’infini le niveau magnifique ;

Il a le mouvement, il a l’immensité.

Apaisé d’un rayon et d’un souffle agité,

Tantôt c’est l’harmonie et tantôt le cri rauque.

Les monstres sont à l’aise en sa profondeur glauque ;

La trombe y germe ; il a des gouffres inconnus

D’où ceux qui l’ont bravé ne sont pas revenus ;

Sur son énormité le colosse chavire ;

Comme toi le despote il brise le navire ;

Le fanal est sur lui comme l’esprit sur toi ;

Il foudroie, il caresse, et Dieu seul sait pourquoi ;

Sa vague, où l’on entend comme des chocs d’armures,

Emplit la sombre nuit de monstrueux murmures,

Et l’on sent que ce flot, comme toi, gouffre humain,

Ayant rugi ce soir, dévorera demain.

Son onde est une lame aussi bien que le glaive ;

Il chante un hymne immense à Vénus qui se lève ;

Sa rondeur formidable, azur universel,

Accepte en son miroir tous les astres du ciel ;

Il a la force rude et la grâce superbe ;

Il déracine un roc, il épargne un brin d’herbe ;

Il jette comme toi l’écume aux fiers sommets,

Ô peuple ; seulement, lui, ne trompe jamais

Quand, l’œil fixe, et debout sur sa grève sacrée,

Et pensif, on attend l’heure de sa marée.

D’un autre côté Hugo, véritable force de la nature, refuse de se laisser périr. Lui qui toute sa vie a prôné la philosophie de l’écriture engagée (« la poésie n’est pas dans la forme des idées mais dans les idées elles-mêmes ») trouve en ce milieu du dix-neuvième siècle une incroyable opportunité pour passer à l’action. Le tout premier poème du recueil des Châtiments, « Nox », donne le ton.

Toi qu’aimait Juvénal gonflé de lave ardente,

Toi dont la clarté luit dans l’œil fixe de Dante,

Muse Indignation, viens, dressons maintenant,

Dressons sur cet empire heureux et rayonnant,

Et sur cette victoire au tonnerre échappée,

Assez de piloris pour faire une épopée !

Hugo, reprenant courage, laisse exploser sa rage et promet la lutte.

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont

Ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front,

Ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime,

Ceux qui marchent pensifs, épris d’un but sublime,

Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,

Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.

[…]

Quoi ! ne point aimer ! suivre une morne carrière

Sans un songe en avant, sans un deuil en arrière !

Quoi ! marcher devant soi sans savoir où l’on va !

Rire de Jupiter sans croire à Jéhova !

Regarder sans respect l’astre, la fleur, la femme !

Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l’âme !

Pour de vains résultats faire de vains efforts !

N’attendre rien d’en haut ! ciel ! oublier les morts !

Oh non, je ne suis point de ceux-là ! grands, prospères,

Fiers, puissants, ou cachés dans d’immondes repaires,

Je les fuis, et je crains leurs sentiers détestés ;

Et j’aimerais mieux être, ô fourmis des cités,

Tourbe, foule, hommes faux, cœurs morts, races déchues,

Un arbre dans les bois qu’une âme en vos cohues !

Et il ajoute, dans un ton à la fois épique et lyrique :

Ô nations ! je suis la Poésie ardente.

J’ai brillé sur Moïse et j’ai brillé sur Dante.

Le lion océan est amoureux de moi.

J’arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi !

Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles,

Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles,

Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit,

Debout, vous qui dormez ! — car celui qui me suit,

Car celui qui m’envoie en avant la première,

C’est l’ange Liberté, c’est le géant Lumière !

La guerre est déclarée.

2. Hugo contre Bonaparte

La guerre déclarée à Bonaparte par Hugo est une guerre totale ; elle vise à l’anéantissement de l’adversaire. Le poète ne recule devant rien : il traite l’impératrice de prostituée et appelle au meurtre du « nain ». Il ne cesse de faire référence au Premier Empire pour rabaisser Napoléon III par des comparaisons peu flatteuses (voir par exemple le poème « Toulon »). Cette dernière technique est parfaitement illustrée par le poème « Fable ou Histoire » dans lequel Hugo, à l’image de La Fontaine qui assimilait Fouquet et Louis XIV à la grenouille et au bœuf, compare l’oncle et le neveu au tigre et au singe.

Un jour, maigre et sentant un royal appétit,

Un singe d’une peau de tigre se vêtit.

Le tigre avait été méchant ; lui, fut atroce.

Il avait endossé le droit d’être féroce.

Il se mit à grincer des dents, criant : Je suis

Le vainqueur des halliers, le roi sombre des nuits.

Il s’embusqua, brigand des bois, dans les épines ;

Il entassa l’horreur, le meurtre, les rapines,

Égorgea les passants, dévasta la forêt,

Fit tout ce qu’avait fait la peau qui le couvrait.

Il vivait dans un antre, entouré de carnage.

Chacun, voyant la peau, croyait au personnage.

Il s’écriait, poussant d’affreux rugissements :

Regardez, ma caverne est pleine d’ossements ;

Devant moi tout recule et frémit, tout émigre,

Tout tremble ; admirez-moi, voyez, je suis un tigre !

Les bêtes l’admiraient, et fuyaient à grands pas.

Un belluaire vint, le saisit dans ses bras,

Déchira cette peau comme on déchire un linge,

Mit à nu ce vainqueur, et dit : Tu n’es qu’un singe !

Hugo prend également un malin plaisir à jouer du contraste entre la « sublime » Nature et l’odieux Louis-Napoléon. Dans ce poème, par exemple :

Ô soleil, ô face divine,

Fleurs sauvages de la ravine,

Grottes où l’on entend des voix,

Parfums que sous l’herbe on devine,

Ô ronces farouches des bois,

Monts sacrés, hauts comme l’exemple,

Blancs comme le fronton d’un temple,

Vieux rocs, chêne des ans vainqueur,

Dont je sens, quand je vous contemple,

L’âme éparse entrer dans mon cœur,

Ô vierge forêt, source pure,

Lac limpide que l’ombre azure,

Eau chaste où le ciel resplendit,

Conscience de la nature,

Que pensez-vous de ce bandit ?

Et encore dans celui-ci (« Floréal »), qui commence par une énumération lyrique digne de Ronsard et termine par une imprécation sauvage.

J’entends les gais pinsons et les merles siffleurs ;

L’arbre chante ; j’accours ; ô printemps ! on vit double ;

Gallus entraîne au bois Lycoris qui se trouble ;

Tout rayonne ; et le ciel, couvant l’homme enchanté,

N’est plus qu’un grand regard plein de sérénité !

Alors l’herbe m’invite et le pré me convie ;

Alors j’absous le sort, je pardonne à la vie,

Et je dis : Pourquoi faire autre chose qu’aimer ?

[…]

Soyez maudits, bourreaux qui lui masquez le jour,

D’emplir de haine un cœur qui déborde d’amour !

Les figures du martyre sont du pain béni pour l’exilé. « Pauline Roland » est sans doute le poème le plus connu du recueil des Châtiments. Ce poème consacré à celle qui fut déportée en Algérie, maltraitée et morte avant que d’avoir pu revoir ses enfants qu’on lui avait ôtés, illustre encore une fois le génie pathétique du chef de file des romantiques.

Elle ne connaissait ni l’orgueil ni la haine ;

Elle aimait ; elle était pauvre, simple et sereine ;

Souvent le pain qui manque abrégeait son repas.

Elle avait trois enfants, ce qui n’empêchait pas

Qu’elle ne se sentît mère de ceux qui souffrent.

Napoléon III rend Hugo nostalgique de Napoléon Ier. Dans l’autre poème le plus connu des Châtiments, « Expiation », il imagine l’Empereur voyant – bien longtemps après sa chute et par-delà sa tombe – son neveu reproduire maladroitement le coup d’état du dix-huit brumaire.

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.

Pour la première fois l’aigle baissait la tête.

[…]

Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! morne plaine !

Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine,

Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,

La pâle mort mêlait les sombres bataillons.

[…]

Napoléon alla s’endormir sous le saule.

Et les peuples alors, de l’un à l’autre pôle,

Oubliant le tyran, s’éprirent du héros.

[…]

— Réveille-toi. Moscou, Waterloo, Sainte-Hélène,

L’exil, les rois geôliers, l’Angleterre hautaine

Sur ton lit accoudée à ton dernier moment,

Sire, cela n’est rien. Voici le châtiment !

Les Châtiments furent évidemment prohibés en France. Pourtant il est aujourd’hui avéré que de nombreuses versions ont circulé sous le manteau. Napoléon III lui-même a nécessairement lu ces six mille vers qui lui étaient adressés. L’empereur a-t-il tremblé lorsque ses yeux se sont posés sur ce défi, lancé par le Poète à la fin du recueil ?

Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même

Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ;

S’il en demeure dix, je serai le dixième ;

Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là !

Lecture conseillée :

- Les Châtiments, V. Hugo.