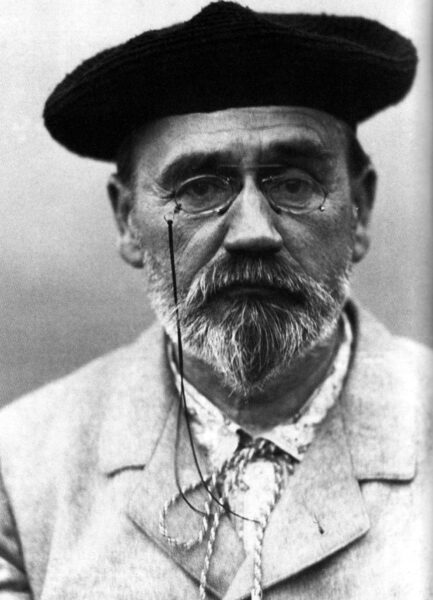

Émile Zola est une curiosité idéologique. Très engagé à gauche, il s’attire pourtant les foudres de celle-ci en donnant une image peu amène – voire animale – du monde ouvrier ou paysan, et en développant une doctrine, celle du naturalisme, dérivée du positivisme – doctrine fondée par Auguste Comte et portée par des lettrés tels que Taine ou Brunetière, plus volontiers revendiqués par la droite.

Après L’Assommoir, Zola devient une célébrité. Nietzsche, Hugo, Dostoïevski ne sont pas tendres avec le romancier – et que de dire des critiques et des journalistes, qui mêlent l’injure à la caricature !

L’Assommoir, pourtant, est un chef-d’œuvre ; jamais l’art de la polyphonie narrative véritablement propre à Zola, cette différenciation de la personne de l’auteur et du narrateur, ne s’est exprimé avec plus de justesse que dans cet ouvrage qui résonne comme une symphonie littéraire.

Il faut du temps pour calmer les ardeurs ; plus d’un siècle après sa mort, Zola est enfin analysé à froid, sans passions, et reconnu comme ayant une place indiscutable dans l’histoire des lettres.

1. Une jeunesse oscillante

La jeunesse de Zola oscille entre la richesse et la pauvreté, entre des études brillantes et des résultats scolaires décevants. Mais commençons par le commencement.

Zola naît le 2 avril 1840, à Paris. Son père, ingénieur, est envoyé à Aix-en-Provence pour diriger la construction d’un grand barrage ; toute la famille déménage dans le sud en 1843. Le clan Zola est alors heureux, son avenir est assuré. Hélas, le 27 mars 1847, le drame éclate : François, le père de famille, meurt subitement d’une pneumonie. Sa femme, anéantie, est victime de la rapacité des créanciers – et ce qui reste du ménage sombre peu à peu dans la pauvreté.

Émilie, cependant – la mère de Zola –, tient à ce que son fils reçoive un enseignement de qualité. Elle inscrit Émile au collège Bourbon où il se lie d’amitié avec Paul Cézanne. Le jeune garçon, victime de la mode romantique (nous sommes en 1852), commence déjà d’écrire des vers, et même un roman sur les croisades – malheureusement, ces manuscrits ont été perdus.

En 1858, après le décès de la grand-mère, la famille Zola – la mère et le fils – s’installe à Paris. Émile vit mal ce déménagement ; loin de sa région, loin de ses amis, ses résultats scolaires sont en baisse. En août et novembre 1859, Zola échoue deux fois au baccalauréat ; il abandonne. Quelques mois plus tard, son grand-père meurt ; Émile, un peu perdu, cherche alors du travail.

2. Les années de formation

Le jeune Zola trouve un emploi à l’administration des Docks. Il s’ennuie terriblement ; pour tuer le temps, il lit beaucoup, il écrit un peu ; après seulement deux mois, il quitte son travail et mène une vraie vie de bohème.

En 1862, tout bascule : Émile Zola trouve un emploi à la librairie Hachette, et la même année, est enfin naturalisé français (son père était étranger). Sa carrière prend un essor soudain : en 1863, deux de ses contes paraissent dans La Revue du Mois, à Lille. En 1864, il devient chef de la publicité à la librairie Hachette. Ses articles paraissent de plus en plus fréquemment dans les diverses revues du moment : La Revue de l’Instruction publique, le Journal populaire de Lille, L’Écho du Nord, La Nouvelle Revue de Paris, L’Entracte. En décembre 1864, ses Contes à Ninon sont publiés ; Zola passe du statut de simple journaliste à apprenti écrivain.

En 1865, Zola continue de publier régulièrement des chroniques dans des journaux de plus en plus prestigieux (Le Petit Journal, Le Figaro, La Vie parisienne, La Revue française). C’est également en 1865 qu’il publie La Confession de Claude, et rencontre Gabrielle-Alexandrine, lingère qui deviendra sa femme, et qu’il ne quittera plus.

À partir de 1866, Zola devient de plus en plus polémique, de plus en plus rejeté, et de plus en plus célèbre. Son enthousiasme ardent pour l’école réaliste (Goncourt, Balzac, Flaubert, Manet et Courbet) et ses critiques assassines des écoles classiques ne plaisent pas à tout le monde. En 1866, Zola, poussé au départ, quitte la librairie Hachette ; il publie dans la foulée Mon salon et Mes haines. Les journaux acceptent de moins en moins la collaboration de cet écrivain gênant… et Zola enfonce le clou en 1867 en publiant Thérèse Raquin, qui provoque un scandale dans le monde littéraire – on ne lui pardonne pas sa violence. Mais Zola est un combatif : et la seconde édition de Thérèse Raquin est cette fois-ci accompagnée d’une préface dont la rage témoigne encore de la férocité des débats.

Quelques injures, beaucoup de niaiseries, voilà donc tout ce que j’ai lu jusqu’à ce jour sur mon œuvre. […] Il n’y a guère, à notre époque, que deux ou trois hommes qui puissent lire, comprendre et juger un livre. De ceux-là je consens à recevoir des leçons, persuadé qu’ils ne parleront pas sans avoir pénétré mes intentions et apprécié les résultats de mes efforts. […] Je voulais répondre en vingt lignes à des attaques irritantes par leur naïve mauvaise foi, et je m’aperçois que je me mets à causer avec moi-même, comme cela m’arrive toujours lorsque je garde trop longtemps une plume à la main. Je m’arrête, sachant que les lecteurs n’aiment pas cela. Si j’avais eu la volonté et le loisir d’écrire un manifeste, peut-être aurais-je essayé de défendre ce qu’un journaliste, en parlant de Thérèse Raquin, a nommé « la littérature putride ». D’ailleurs, à quoi bon ? Le groupe d’écrivains naturalistes auquel j’ai l’honneur d’appartenir a assez de courage et d’activité pour produire des œuvres fortes, portant en elles leur défense. Il faut tout le parti pris d’aveuglement d’une certaine critique pour forcer un romancier à faire une préface. Puisque, par amour de la clarté, j’ai commis la faute d’en écrire une, je réclame le pardon des gens d’intelligence, qui n’ont pas besoin, pour voir clair, qu’on leur allume une lanterne en plein jour.

(Thérèse Raquin, É. Zola, 1867.)

La messe est dite. Après s’être mis à dos le monde littéraire, Zola, infatigable, s’attaque au monde politique ; dès 1868, il collabore à La Tribune, un journal de l’opposition républicaine, puis dans Le Rappel. Mais un autre projet le taraude : écrire l’histoire d’une famille en dix volumes. Ce projet est déjà l’ébauche du cycle des Rougon-Macquart. Albert Lacroix, un éditeur, est enthousiaste ; le contrat est signé : tous les ans, Zola publiera un nouveau volume ; au lieu des dix prévus, il en écrira vingt.

3. Les Rougon-Macquart

En 1870, Zola épouse Alexandrine et commence la publication des Rougon-Macquart, l’histoire d’une famille racontée de 1851 à 1870 et exposée selon la doctrine naturaliste. Réglé comme un métronome, il publiera comme prévu, chaque année – ou presque –, un nouveau tome. En 1870, il écrit La Fortune des Rougon. En 1871, La Curée, l’un de ses plus beaux romans, et qui révèle déjà tout son génie. Cette tragédie qui met en scène la rapacité de Saccard, la voracité de Renée et la dégénérescence de Maxime, prototype du décadent, contient aussi des accents poétiques dignes de nos plus grands auteurs. Que l’on en juge, en lisant ces quelques lignes :

D’habitude, les amants se couchaient sous le Tanghin de Madagascar, sous cet arbuste empoisonné dont la jeune femme avait mordu une feuille. Autour d’eux, des blancheurs de statues riaient, en regardant l’accouplement énorme des verdures. La lune, qui tournait, déplaçait les groupes, animait le drame de sa lumière changeante. Et ils étaient à mille lieues de Paris, en dehors de la vie facile du Bois et des salons officiels, dans le coin d’une forêt de l’Inde, de quelque temple monstrueux, dont le sphinx de marbre noir devenait le dieu. Ils se sentaient rouler au crime, à l’amour maudit, à une tendresse de bêtes farouches. Tout ce pullulement qui les entourait, ce grouillement sourd du bassin, cette impudicité nue des feuillages, les jetaient en plein enfer dantesque de la passion. C’était alors au fond de cette cage de verre, toute bouillante des flammes de l’été, perdue dans le froid clair de décembre, qu’ils goûtaient l’inceste, comme le fruit criminel d’une terre trop chauffée, avec la peur sourde de leur couche terrifiante.

Et, au milieu de la peau noire, le corps de Renée blanchissait, dans sa pose de grande chatte accroupie, l’échine allongée, les poignets tendus, comme des jarrets souples et nerveux. Elle était toute gonflée de volupté, et les lignes claires de ses épaules et de ses reins se détachaient avec des sécheresses félines sur la tache d’encre dont la fourrure noircissait le sable jaune de l’allée. Elle guettait Maxime, cette proie renversée sous elle, qui s’abandonnait, qu’elle possédait tout entière. Et, de temps à autre, elle se penchait brusquement, elle le baisait de sa bouche irritée. Sa bouche s’ouvrait alors avec l’éclat avide et saignant de l’Hibiscus de la Chine, dont la nappe couvrait le flanc de l’hôtel. Elle n’était plus qu’une fille brûlante de la serre. Ses baisers fleurissaient et se fanaient, comme les fleurs rouges de la grande mauve, qui durent à peine quelques heures, et qui renaissent sans cesse, pareilles aux lèvres meurtries et insatiables d’une Messaline géante.

(La Curée, É. Zola, 1871.)

1871 est une année terrible pour Zola. Horrifié par la Commune, il devient suspect aux yeux de tous ; aux communards parce qu’il les désavoue, à la nouvelle République conservatrice parce qu’il est trop à gauche. Mais sa renommée littéraire grandit ; et à cette époque, il devient également ami avec Flaubert, Daudet, Mallarmé et Maupassant.

En 1872, Georges Charpentier reprend le contrat de l’éditeur Lacroix. Et les publications continuent. En 1873 paraît Le Ventre de Paris qui confirme, s’il en était besoin, le génie littéraire de Zola. La Curée était racinien ; Le Ventre de Paris est hugolien : les Halles sont la nouvelle Notre-Dame, et Marjolin remplace Quasimodo. En même temps, Zola, comme un vrai symboliste, joue aussi bien que Baudelaire avec les synesthésies – en témoigne l’extrait, peut-être le plus connu, de la « symphonie des fromages » :

Elles en revinrent à Florent. Elles le déchirèrent avec plus de fureur encore. Puis, posément, elles calculèrent où ces mauvaises histoires pouvaient les mener, lui et Gavard. Très-loin, à coup sûr, si l’on avait la langue trop longue. Alors, elles jurèrent, quant à elles, de ne pas ouvrir la bouche, non que cette canaille de Florent méritât le moindre ménagement, mais parce qu’il fallait éviter à tout prix que le digne monsieur Gavard fût compromis. Elles s’étaient levées, et comme mademoiselle Saget s’en allait :

— Pourtant, dans le cas d’un accident, demanda la marchande de beurre, croyez-vous qu’on pourrait se fier à madame Léonce ?… C’est elle peut-être qui a la clef de l’armoire ?

— Vous m’en demandez trop long, répondit la vieille. Je la crois très-honnête femme, mais, après tout, je ne sais pas ; il y a des circonstances… Enfin, je vous ai prévenues toutes les deux ; c’est votre affaire.

Elles restaient debout, se saluant, dans le bouquet final des fromages. Tous, à cette heure, donnaient à la fois. C’était une cacophonie de souffles infects, depuis les lourdeurs molles des pâtes cuites, du gruyère et du hollande, jusqu’aux pointes alcalines de l’olivet. Il y avait des ronflements sourds du cantal, du chester, des fromages de chèvre, pareils à un chant large de basse, sur lesquels se détachaient, en notes piquées, les petites fumées brusques des neufchâtel, des troyes et des mont-d’or. Puis les odeurs s’effaraient, roulaient les unes sur les autres, s’épaississaient des bouffées du port-salut, du limbourg, du géromé, du marolles, du livarot, du pont-l’évêque, peu à peu confondues, épanouies en une seule explosion de puanteurs. Cela s’épandait, se soutenait, au milieu du vibrement général, n’ayant plus de parfums distincts, d’un vertige continu de nausée et d’une force terrible d’asphyxie. Cependant, il semblait que c’étaient les paroles mauvaises de madame Lecœur et de mademoiselle Saget qui puaient si fort.

— Je vous remercie bien, dit la marchande de beurre. Allez ! si je suis jamais riche, je vous récompenserai.

(Le Ventre de Paris, É. Zola, 1873.)

Zola, imperturbable, continue d’écrire : La Conquête de Plassans, La Faute de l’abbé Mouret, Son excellence Eugène Rougon. En 1876 il publie L’Assommoir, sans aucun doute le plus polémique de ses ouvrages, mais aussi le mieux maîtrisé. L’auteur disparaît complètement dans la narration de cette histoire d’un tragique réaliste saisissant, au profit d’un narrateur mystérieux possédant tous les codes de la condition ouvrière – on sait que Zola était allé jusqu’à se constituer un lexique du parler social. Comment, dans cet extrait plus réaliste que n’importe quel Balzac, reconnaître le Zola de La Curée ?

Gervaise, pour ne pas se faire remarquer, prit une chaise et s’assit à trois pas de la table. Elle regarda ce que buvaient les hommes, du casse-gueule qui luisait, pareil à de l’or, dans les verres ; il y en avait une petite mare coulée sur la table, et Bec-Salé, dit Boit-sans-Soif, tout en causant, trempait son doigt, écrivait un nom de femme : Eulalie, en grosses lettres. Elle trouva Bibi-la-Grillade joliment ravagé, plus maigre qu’un cent de clous. Mes-Bottes avait un nez qui fleurissait, un vrai dahlia bleu de Bourgogne. Ils étaient très sales tous les quatre, avec leurs ordures de barbes raides et pisseuses comme des balais à pot de chambre, étalant des guenilles de blouses, allongeant des pattes noires aux ongles en deuil. Mais, vrai, on pouvait encore se montrer dans leur société, car s’ils gobelottaient depuis six heures, ils restaient tout de même comme il faut, juste à ce point où l’on charme ses puces. Gervaise en vit deux autres devant le comptoir en train de se gargariser, si pafs, qu’ils se jetaient leur petit verre sous le menton, et imbibaient leur chemise, en croyant se rincer la dalle. Le gros père Colombe, qui allongeait ses bras énormes, les porte-respect de son établissement, versait tranquillement les tournées. Il faisait très chaud, la fumée des pipes montait dans la clarté aveuglante du gaz, où elle roulait comme une poussière, noyant les consommateurs d’une buée, lentement épaissie ; et, de ce nuage, un vacarme sortait, assourdissant et confus, des voix cassées, des chocs de verre, des jurons et des coups de poing semblables à des détonations. Aussi Gervaise avait-elle pris sa figure en coin de rue, car une pareille vue n’est pas drôle pour une femme, surtout quand elle n’en a pas l’habitude ; elle étouffait, les yeux brûlés, la tête déjà alourdie par l’odeur d’alcool qui s’exhalait de la salle entière. Puis, brusquement, elle eut la sensation d’un malaise plus inquiétant derrière son dos. Elle se tourna, elle aperçut l’alambic, la machine à soûler, fonctionnant sous le vitrage de l’étroite cour, avec la trépidation profonde de sa cuisine d’enfer. Le soir, les cuivres étaient plus mornes, allumés seulement sur leur rondeur d’une large étoile rouge ; et l’ombre de l’appareil, contre la muraille du fond, dessinait des abominations, des figures avec des queues, des monstres ouvrant leurs mâchoires comme pour avaler le monde.

[…]

Et Gervaise s’intéressait au tourniquet. Elle soiffait à tirelarigot, et appelait Mes-Bottes « mon fiston ». Derrière elle, la machine à soûler fonctionnait toujours, avec son murmure de ruisseau souterrain ; et elle désespérait de l’arrêter, de l’épuiser, prise contre elle d’une colère sombre, ayant des envies de sauter sur le grand alambic comme sur une bête, pour le taper à coups de talon et lui crever le ventre. Tout se brouillait, elle voyait la machine remuer, elle se sentait prise par ses pattes de cuivre, pendant que le ruisseau coulait maintenant au travers de son corps.

Puis, la salle dansa, avec les becs de gaz qui filaient comme des étoiles. Gervaise était poivre. Elle entendait une discussion furieuse entre Bec-Salé, dit Boit-sans-Soif, et cet encloué de père Colombe. En voilà un voleur de patron qui marquait à la fourchette ! On n’était pourtant pas à Bondy. Mais, brusquement, il y eut une bousculade, des hurlements, un vacarme de tables renversées. C’était le père Colombe qui flanquait la société dehors, sans se gêner, en un tour de main. Devant la porte, on l’engueula, on l’appela fripouille. Il pleuvait toujours, un petit vent glacé soufflait. Gervaise perdit Coupeau, le retrouva et le perdit encore. Elle voulait rentrer, elle tâtait les boutiques pour reconnaître son chemin. Cette nuit soudaine l’étonnait beaucoup. Au coin de la rue des Poissonniers, elle s’assit dans le ruisseau, elle se crut au lavoir. Toute l’eau qui coulait lui tournait la tête et la rendait très malade. Enfin, elle arriva, elle fila raide devant la porte des concierges, chez lesquels elle vit parfaitement les Lorilleux et les Poisson attablés, qui firent des grimaces de dégoût en l’apercevant dans ce bel état.

Jamais elle ne sut comment elle avait monté les six étages. En haut, au moment où elle prenait le corridor, la petite Lalie, qui entendait son pas, accourut, les bras ouverts dans un geste de caresse, riant et disant :

— Madame Gervaise, papa n’est pas rentré, venez donc voir dormir mes enfants… Oh ! ils sont gentils !

Mais, en face du visage hébété de la blanchisseuse, elle recula et trembla. Elle connaissait ce souffle d’eau-de-vie, ces yeux pâles, cette bouche convulsée. Alors, Gervaise passa en trébuchant, sans dire un mot, pendant que la petite, debout sur le seuil de sa porte, la suivait de son regard noir, muet et grave.

(L’Assommoir, É. Zola, 1876.)

La polémique qui suit la publication de L’Assommoir est d’une violence inouïe ; ce livre semble avoir touché au cœur la plupart des lecteurs. On ne pardonne pas à Zola sa cruauté. Mais ce dernier reste toujours imperturbable ; et s’il répond toujours aux critiques qu’on lui adresse avec une violence égale, il continue néanmoins l’écriture de sa grande œuvre. En 1878, pour calmer un peu les ardeurs, il entreprend la rédaction d’un roman d’un réalisme flaubertien plus traditionnel : Une page d’amour. Il démontre alors qu’il est aussi à l’aise dans tous les genres, et dans tous les styles, confirmant ainsi sa maîtrise parfaite de la polyphonie narrative.

Zola, en une phrase, résume ce nouvel ouvrage : « [Hélène] nie la passion, elle s’en croit parfaitement à l’abri par sa raison et son calme ; puis la passion la prend, la torture, et elle proclame la passion triomphante ; mais la passion s’en va et elle retourne à son grand calme. Seulement elle y a laissé sa fille. »

Maintenant, Hélène, d’un coup d’œil paresseusement promené, embrassait Paris entier. Des vallées s’y creusaient, que l’on devinait aux mouvements des toitures ; la butte des Moulins montait avec un flot bouillonnant de vieilles ardoises, tandis que la ligne des grands boulevards dévalait comme un ruisseau, où s’engloutissait une bousculade de maisons dont on ne voyait même plus les tuiles. À cette heure matinale, le soleil oblique n’éclairait point les façades tournées vers le Trocadéro. Aucune fenêtre ne s’allumait. Seuls, des vitrages, sur les toits, jetaient des lueurs, de vives étincelles de mica, dans le rouge cuit des poteries environnantes. Les maisons restaient grises, d’un gris chauffé de reflets ; mais des coups de lumière trouaient les quartiers, de longues rues qui s’enfonçaient, droites devant Hélène, coupaient l’ombre de leurs raies de soleil. À gauche seulement, les buttes Montmartre et les hauteurs du Père-Lachaise bossuaient l’immense horizon plat, arrondi sans une cassure. Les détails si nets aux premiers plans, les dentelures innombrables des cheminées, les petites hachures noires des milliers de fenêtres, s’effaçaient, se chinaient de jaune et de bleu, se confondaient dans un pêle-mêle de ville sans fin, dont les faubourgs hors de la vue semblaient allonger des plages de galets, noyées d’une brume violâtre, sous la grande clarté épandue et vibrante du ciel.

(Une page d’amour, É. Zola, 1878.)

C’est aussi l’année de la publication d’Une page d’amour, que Zola acquiert sa maison de Médan où il reçoit ses illustres amis : Daudet, Goncourt, Charpentier, Céard, Huysmans, Cézanne et Alexis.

Zola est alors au sommet de sa gloire ; en veine, il publie en 1880 Nana, puis Le Roman expérimental, qui expose sa doctrine, enfin Les Soirées de Médan, un recueil de nouvelles collaboratif.

Nana, l’histoire de cette actrice qui évolue dans la frivolité du Second Empire, confirme l’autorité de Zola en matière d’écriture : Flaubert, le maître du style, devait qualifier de « Michelangelesque » la fin terrible de cet ouvrage où la femme symbolise l’empire en décadence.

Elles sortaient vivement, en jetant un regard sur le lit. Mais, comme Lucy, Blanche et Caroline étaient encore là, Rose donna un dernier coup d’œil pour laisser la pièce en ordre. Elle tira un rideau devant la fenêtre ; puis, elle songea que cette lampe n’était pas convenable, il fallait un cierge ; et, après avoir allumé l’un des flambeaux de cuivre de la cheminée, elle le posa sur la table de nuit, à côté du corps. Une lumière vive éclaira brusquement le visage de la morte. Ce fut une horreur. Toutes frémirent et se sauvèrent.

— Ah ! elle est changée, elle est changée, murmurait Rose Mignon, demeurée la dernière.

Elle partit, elle ferma la porte. Nana restait seule, la face en l’air, dans la clarté de la bougie. C’était un charnier, un tas d’humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l’autre ; et, flétries, affaissées, d’un aspect grisâtre de boue, elles semblaient déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe, où l’on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence ; l’autre, à demi ouvert, s’enfonçait, comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d’une joue, envahissait la bouche, qu’elle tirait dans un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d’or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l’avait pourri.

La chambre était vide. Un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau.

— À Berlin ! à Berlin ! à Berlin !

(Nana, É. Zola, 1880.)

En 1880, hélas, les premiers drames viennent marquer la vie de Zola : Flaubert, puis sa mère, rendent leurs derniers soupirs à seulement cinq mois d’intervalle. Toujours aussi imperturbable, du moins en apparence, l’écrivain continue cependant d’écrire, suivant sa route. En 1882 paraît Pot-Bouille. Un extrait, celui de l’accouchement de la bonne, témoigne de la puissance évocatrice de Zola :

Quatre heures venaient de sonner, lorsque, tout d’un coup, elle crut que son ventre crevait. Au milieu d’une douleur, il y eut une rupture, des eaux ruisselèrent, ses bas furent trempés. Elle resta un moment immobile, terrifiée et stupéfaite, avec l’idée qu’elle se vidait par là. Peut-être bien qu’elle n’avait jamais été enceinte ; et, dans la crainte d’une autre maladie, elle se regardait, elle voulait voir si tout le sang de son corps ne fuyait point. Mais elle éprouvait un soulagement, elle s’assit quelques minutes sur une malle. La chambre salie l’inquiétait, la bougie allait s’éteindre. Puis, comme elle ne pouvait plus marcher et qu’elle sentait la fin venir, elle eut encore la force d’étaler sur le lit une vieille toile cirée ronde, que madame Josserand lui avait donnée, pour mettre devant sa table de toilette. Et elle était à peine recouchée, que le travail d’expulsion commença.

Alors, pendant près d’une heure et demie, se déclarèrent des douleurs dont la violence augmentait sans cesse. Les contractions intérieures avaient cessé, c’était elle maintenant qui poussait de tous les muscles de son ventre et de ses reins, dans un besoin de se délivrer du poids intolérable qui pesait sur sa chair. Deux fois encore, des envies illusoires la firent se lever, cherchant le pot d’une main égarée, tâtonnante de fièvre ; et, la seconde fois, elle faillit rester par terre. À chaque nouvel effort, un tremblement la secouait, sa face devenait brûlante, son cou se baignait de sueur, tandis qu’elle mordait les draps, pour étouffer sa plainte, le han ! terrible et involontaire du bûcheron qui fend un chêne. Quand l’effort était donné, elle balbutiait, comme si elle eût parlé à quelqu’un :

— C’est pas possible… il sortira pas… il est trop gros.

La gorge renversée, les jambes élargies, elle se cramponnait des deux mains au lit de fer, qu’elle ébranlait de ses secousses. C’étaient heureusement des couches superbes, une présentation franche du crâne. Par moments, la tête qui sortait, semblait vouloir rentrer, repoussée par l’élasticité des tissus, tendus à se rompre ; et des crampes atroces l’étreignaient à chaque reprise du travail, les grandes douleurs la bouclaient d’une ceinture de fer. Enfin, les os crièrent, tout lui parut se casser, elle eut la sensation épouvantée que son derrière et son devant éclataient, n’étaient plus qu’un trou par lequel coulait sa vie ; et l’enfant roula sur le lit, entre ses cuisses, au milieu d’une mare d’excréments et de glaires sanguinolentes.

(Pot-Bouille, É. Zola, 1882.)

Un an plus tard, en 1883, paraît Au Bonheur des dames. La logique propre aux grands magasins, exposée dans cet ouvrage magistral, n’a pas pris une ride :

Partout on avait gagné de l’espace, l’air et la lumière entraient librement, le public circulait à l’aise, sous le jet hardi des fermes à longue portée. C’était la cathédrale du commerce moderne, solide et légère, faite pour un peuple de clientes. […] Mouret avait l’unique passion de vaincre la femme. Il la voulait reine dans sa maison, il lui avait bâti ce temple, pour l’y tenir à sa merci. C’était toute sa tactique, la griser d’attentions galantes et trafiquer de ses désirs, exploiter sa fièvre. […] Mais son idée la plus profonde était, chez la femme sans coquetterie, de conquérir la mère par l’enfant ; il ne perdait aucune force, spéculait sur tous les sentiments, créait des rayons pour petits garçons et fillettes, arrêtait les mamans au passage, en offrant aux bébés des images et des ballons. Un trait de génie que cette prime des ballons, distribuée à chaque acheteuse, des ballons rouges, à la fine peau de caoutchouc, portant en grosses lettres le nom du magasin, et qui, tenus au bout d’un fil, voyageant en l’air, promenaient par les rues une réclame vivante ! […] La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an trois cent mille francs de catalogues, d’annonces et d’affiches. Pour sa mise en vente des nouveautés d’été, il avait lancé deux cent mille catalogues, dont cinquante mille à l’étranger, traduits dans toutes les langues. […] Ainsi, il avait découvert qu’elle ne résistait pas au bon marché, qu’elle achetait sans besoin, quand elle croyait conclure une affaire avantageuse ; et, sur cette observation, il basait son système des diminutions de prix, il baissait progressivement les articles non vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe du renouvellement rapide des marchandises. Puis, il avait pénétré plus avant encore dans le cœur de la femme, il venait d’imaginer « les rendus », un chef d’œuvre de séduction jésuitique. « Prenez toujours, madame : vous nous rendrez l’article, s’il cesse de vous plaire. » Et la femme, qui résistait, trouvait là une dernière excuse, la possibilité de revenir sur une folie : elle prenait, la conscience en règle. […] Mais où Mouret se révélait comme un maître sans rival, c’était dans l’aménagement intérieur des magasins. Il posait en loi que pas un coin du Bonheur des Dames ne devait rester désert ; partout, il exigeait du bruit, de la foule, de la vie ; car la vie, disait-il, attire la vie, enfante et pullule. De cette loi, il tirait toutes sortes d’applications. D’abord, on devait s’écraser pour entrer, il fallait que, de la rue, on crût à une émeute ; et il obtenait cet écrasement, en mettant sous la porte les soldes, des casiers et des corbeilles débordant d’articles à vil prix ; si bien que le menu peuple s’amassait, barrait le seuil, faisait penser que les magasins craquaient de monde, lorsque souvent ils n’étaient qu’à demi pleins. Ensuite, le long des galeries, il avait l’art de dissimuler les rayons qui chômaient, par exemple les châles en été et les indiennes en hiver ; il les entourait de rayons vivants, les noyait dans du vacarme. Lui seul avait encore imaginé de placer au deuxième étage les comptoirs des tapis et des meubles, des comptoirs où les clientes étaient plus rares, et dont la présence au rez-de-chaussée aurait creusé des trous vides et froids. S’il en avait découvert le moyen, il aurait fait passer la rue au travers de sa maison.

(Au Bonheur des dames, É. Zola, 1883.)

La Joie de vivre sort en 1884 et Germinal, le classique des classiques, en 1885. Un an plus tard, en 1886, L’œuvre paraît et cause sa brouille avec Cézanne. En 1887 est publié La Terre, le plus crû des romans de Zola. Cette fois-ci, c’en est trop ; même ses partisans, outrés, ne peuvent le défendre. L’auteur de L’Assommoir est allé trop loin : il est déclaré fou. Cinq écrivains publient dans Le Figaro une tribune pour lui suggérer d’aller consulter un spécialiste…

Lui, cependant, allait creusant son sillon, il allait, sans lassitude, et la jeunesse le suivait, l’accompagnait de ses bravos, de sa sympathie si douce aux plus stoïques, il allait, et les plus vieux ou les plus sagaces fermaient dès lors les yeux, voulaient s’illusionner, ne pas voir la charrue du maître s’embourber dans l’ordure. […]

La Terre a paru. La déception a été profonde et douloureuse. Non seulement l’observation est superficielle, les trucs démodés, la narration commune et dépourvue de caractéristiques, mais la note ordurière est exacerbée encore, descendue à des saletés si basses que, par instants, on se croirait devant un recueil de scatologie : le Maître est descendu au fond de l’immondice. […]

Il est des compromissions impossibles : le titre de naturaliste, spontanément accolé à tout livre puisé dans la réalité, ne peut plus nous convenir. Nous ferions bravement face à toute persécution pour défendre une cause juste : nous refusons de participer à une dégénérescence inavouable. Il est nécessaire que, de toute la force de notre jeunesse laborieuse, de toute la loyauté de notre conscience artistique, nous adoptions une tenue et une dignité en face d’une littérature sans noblesse, que nous protestions au nom d’ambitions saines et viriles, au nom de notre culte, de notre amour profond, de notre suprême respect pour l’art.

(Le Figaro, 18 août 1887.)

Comme Baudelaire, Zola mélange la boue et l’or. Mais cette fois-ci, les proportions ont été exacerbées, elles n’ont pas été savamment pesées comme chez le poète. La littérature est une balance sensible.

Zola doit reculer. Il publie en 1888 Le Rêve, aussi sobre et éthéré que La Terre était sauvage et bourbeux. On ne reconnaît même pas Zola tant le style est changé – avoir écrit cela quelques mois seulement après La Terre est une véritable prouesse !

En 1890 paraît La Bête humaine, roman de la bestialité, de la sexualité, et de la mort. La « Bête » est dans la Lison (le train), mais aussi dans les différents personnages, qui tous en ont des instincts : Lantier, celui de la mort (la prédation), Séverine, celui du sexe (la saillie), Misard, celui de l’argent (le flair).

Il était huit heures, lorsque Jacques se trouva sur le trottoir de la rue d’Amsterdam. La neige n’avait pas encore été balayée, on entendait à peine le piétinement des rares passants. Tout de suite, il avait aperçu une vieille femme ; mais elle tournait le coin de la rue de Londres, il ne la suivit pas. Des hommes le coudoyèrent, il descendit vers la place du Havre, en serrant le couteau, dont la pointe relevée disparaissait sous sa manche. Comme une fillette d’environ quatorze ans sortait d’une maison d’en face, il traversa la chaussée ; et il n’arriva que pour la voir entrer, à côté, dans une boulangerie. Son impatience était telle, qu’il n’attendit pas, cherchant plus loin, continuant à descendre. Depuis qu’il avait quitté la chambre, avec ce couteau, ce n’était plus lui qui agissait, mais l’autre, celui qu’il avait senti si fréquemment s’agiter au fond de son être, cet inconnu venu de très loin, brûlé de la soif héréditaire du meurtre. Il avait tué jadis, il voulait tuer encore. Et les choses, autour de Jacques, n’étaient plus que dans un rêve, car il les voyait à travers son idée fixe. Sa vie de chaque jour se trouvait comme abolie, il marchait en somnambule, sans mémoire du passé, sans prévoyance de l’avenir, tout à l’obsession de son besoin. Dans son corps qui allait, sa personnalité était absente. Deux femmes qui le frôlèrent en le devançant, lui firent précipiter sa marche ; et il les rattrapait, lorsqu’un homme les arrêta. Tous trois riaient, causaient. Cet homme le dérangeant, il se mit à suivre une autre femme qui passait, chétive et noire, l’air pauvre sous un mince châle. Elle avançait à petits pas, vers quelque besogne exécrée sans doute, dure et payée chichement, car elle n’avait pas de hâte, la face désespérément triste. Lui non plus, maintenant qu’il en tenait une, ne se pressait point, attendant de choisir l’endroit, pour la frapper à l’aise. Sans doute, elle s’aperçut que ce garçon la suivait, et ses yeux se tournèrent vers lui, avec un navrement indicible, étonnée qu’on pût vouloir d’elle. Déjà, elle l’avait mené au milieu de la rue du Havre, elle se retourna deux fois encore, l’empêchant à chaque fois de lui planter dans la gorge le couteau, qu’il sortait de sa manche. Elle avait des yeux de misère, si implorants ! Là-bas, lorsqu’elle descendrait du trottoir, il frapperait.

(La Bête humaine, É. Zola, 1890.)

Zola n’a plus que trois livres à publier afin de clore sa série. En 1891 paraît L’Argent, en 1892 La Débâcle, qui résonne déjà comme un premier adieu –

Alors, Jean eut une sensation extraordinaire. Il lui sembla, dans cette lente tombée du jour, au-dessus de cette cité en flammes, qu’une aurore déjà se levait. C’était bien pourtant la fin de tout, un acharnement du destin, un amas de désastres tels, que jamais nation n’en avait subi d’aussi grands : les continuelles défaites, les provinces perdues, les milliards à payer, la plus effroyable des guerres civiles noyée sous le sang, des décombres et des morts à pleins quartiers, plus d’argent, plus d’honneur, tout un monde à reconstruire ! Lui-même y laissait son cœur déchiré, Maurice, Henriette, son heureuse vie de demain emportée dans l’orage. Et pourtant, par delà la fournaise, hurlante encore, la vivace espérance renaissait, au fond du grand ciel calme, d’une limpidité souveraine. C’était le rajeunissement certain de l’éternelle nature, de l’éternelle humanité, le renouveau promis à qui espère et travaille, l’arbre qui jette une nouvelle tige puissante, quand on en a coupé la branche pourrie, dont la sève empoisonnée jaunissait les feuilles. Dans un sanglot, Jean répéta :

–Adieu !

Henriette ne releva pas la tête, la face cachée entre ses deux mains jointes.

–Adieu !

Le champ ravagé était en friche, la maison brûlée était par terre ; et Jean, le plus humble et le plus douloureux, s’en alla, marchant à l’avenir, à la grande et rude besogne de toute une France à refaire.

(La Débâcle, É. Zola, 1892.)

– et en 1893, l’année où meurt son ami Maupassant, Le Docteur Pascal. Zola a donc accompli la grande besogne de sa vie. Il publiera encore avant sa mort le cycle des Trois Villes et commencera celui des Quatre Évangiles. Mais sa postérité est assurée.

4. La fin

Zola arrive au bout de sa vie ; il est cerné de toutes parts par la mort : Goncourt en 1896, Daudet en 1897, Paul Alexis en 1901.

Une dernière polémique – et de taille ! – le passionne jusqu’au cœur et lui redonne des forces pour quelques années : l’affaire Dreyfus, le plus virulent, le plus acharné de tous ses combats.

J’Accuse est publié dans le journal L’Aurore en 1898, et vaut à son auteur la condamnation à la prison ferme, ainsi que l’exil en Angleterre. Heureusement, Zola n’est pas seul ; aidé par les dreyfusards ralliés à sa cause, il peut rentrer en France dès 1899, et se consoler avec la révision du procès.

Il meurt asphyxié le 29 septembre 1902, des suites d’un accident domestique douteux… Ainsi disparaît le maître du naturalisme, celui qui a porté la polémique littéraire à un niveau de violence encore inégalé dans l’histoire des lettres françaises.

Lectures conseillées :

L’ensemble du cycle des Rougon-Macquart :

- La Fortune des Rougon

- La Curée

- Le Ventre de Paris

- La Conquête de Plassans

- La Faute de l’abbé Mouret

- Son Excellence Eugène Rougon

- L’Assommoir

- Une page d’amour

- Nana

- Pot-bouille

- Au Bonheur des Dames

- La Joie de vivre

- Germinal

- L’Oeuvre

- La Terre

- Le Rêve

- La Bête humaine

- L’Argent

- La Débâcle

- Le Docteur Pascal