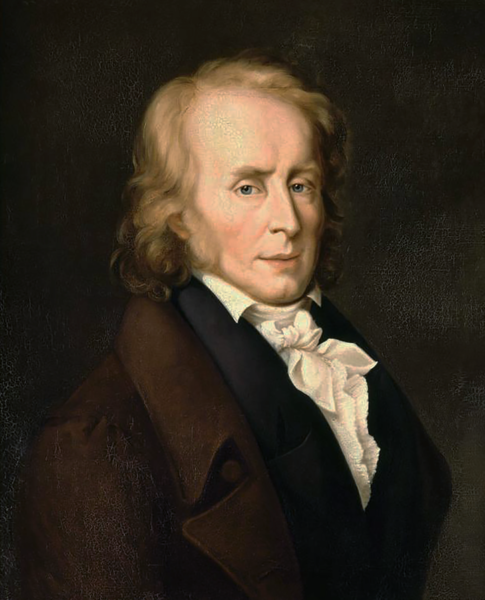

J’évoquerai moins ici le Constant philosophe libéral que romancier pré-romantique (ou pré-réaliste, plutôt ?…). Il est vrai que l’homme a une double importance, politique et littéraire, dans notre histoire nationale. Mais s’il fait partie de ceux-ci dont tout le monde connaît le nom, curieusement, peu de nos jours se souviennent de qui était vraiment l’auteur d’Adolphe et du Cahier rouge, Benjamin Constant.

Né à Lausanne en 1767, d’un père officier au service de la Hollande, il reçoit une éducation distinguée, lit beaucoup, voyage énormément : Paris (1785), Brunswick, La Haye, Londres, Bruxelles, etc. Citoyen français en 1798, il est Républicain modéré, sert Bonaparte en 1800 au Tribunat, et pendant les Cent jours, devient membre du Conseil d’État, après s’être opposé pourtant à la politique impériale ; élu député sous la Restauration, il soutient Louis-Philippe en 1830, année où il rend son dernier souffle. « Il avait l’âme inquiète, écrit G. Lanson, profondément personnelle, avide de plaisirs et de sensations, l’imagination ardente et mobile, l’esprit souple, vaste, actif, lucide : joueur incorrigible, amant toujours passionné et prompt à changer, causeur étincelant, homme d’État inconsistant, déroutant l’opinion par de soudaines volte-face. » On l’accuse en effet d’avoir servi tous les régimes ; c’est oublier un peu facilement qu’ils tombaient à une vitesse effroyable, que Constant par ailleurs, s’il s’accommoda certes de toutes les constitutions, demeura cependant toujours libéral :

Sous tous les gouvernements, depuis le consulat de Bonaparte jusqu’à la monarchie de Louis-Philippe, il apporta le même programme. Il était foncièrement individualiste : son libéralisme était une défense de l’individu contre l’État. Il voulait un gouvernement fort, pour protéger l’individu contre toutes les forces capables d’en gêner l’expansion, mais un gouvernement limité, si je puis dire, pour ne pas gêner lui-même ou opprimer l’individu. C’étaient les droits de l’individu qu’il défendait dans les principes de la Révolution, dans les libertés et les garanties octroyées par la Charte. Il mettait au service de son irréductible individualisme une parole incisive, nerveuse, volontiers insolente, dissolvante des idées et meurtrière aux personnes.

(Histoire de la littérature française, G. Lanson)

Cet homme étrange sensible et politique, à cheval sur deux siècles, mais ni vraiment du dix-huitième, ni vraiment du dix-neuvième, paradoxal à bien des égards, obsédé par l’amour et par la mort, écrivit des traités théoriques libéraux encore influents aujourd’hui ; et, à partir de 1806, des romans sentimentaux très personnels, dont l’un au moins devait marquer les esprits pour plusieurs générations : Adolphe, « un des chefs-d’œuvre du roman psychologique » (Lanson).

1. Qui est qui ?

« L’homme qui fait des vers, écrivait Marcel Proust, et qui cause dans un salon n’est pas la même personne » ; l’on nous permettra de douter d’une affirmation péremptoire si évidemment contraire à l’évidence, et qui ouvre la voie à toutes les erreurs d’analyse : l’auteur, sauf cas particulier relevant de la psychiatrie, est bel et bien une seule et même personne, celle qui fait des vers, et qui cause dans un salon. Ainsi, le Céline des pamphlets n’est pas séparable du Céline du Voyage ; le nier, c’est refuser l’analyse profondément misanthropique du Voyage, qui pourtant est une clé nécessaire à sa compréhension ; ainsi de même, le Constant auteur d’Adolphe est aussi le Constant du beau monde, et c’est lui-même qu’il faut rechercher dans l’Adolphe d’Adolphe, et ses femmes, dans les femmes d’Adolphe.

Mais qu’est-ce donc, que ce roman égoïste et sentimental, d’un auteur libéral et torturé ? L’histoire assez banale d’un homme, Adolphe, qui s’éprend d’une femme, Ellénore. Une liaison s’installe ; mais bientôt Adolphe se déprend d’Ellénore, cependant que l’amour d’Ellénore devient plus furieux que jamais. Le jeune homme n’ose pas avouer ses sentiments véritables ; il craint en effet de causer trop de peine à la jeune femme, et de provoquer sa mort ; ou peut-être craint-il de perdre une inépuisable satisfaction d’amour-propre ? Toujours est-il qu’il croit la duper, ne la dupe qu’à moitié, et qu’elle en souffre cruellement : « Il la dominait par son charme et la déchirait par sa faiblesse. » Ellénore finalement comprend qu’Adolphe ne l’aime pas, et en meurt, en effet !

Toujours la victime de ce mélange d’égoïsme et de sensibilité qui se combinait en lui pour son malheur et celui des autres ; prévoyant le mal avant de le faire, et reculant avec désespoir après l’avoir fait ; puni de ses qualités plus encore que ses défauts, parce que ses qualités prenaient leur source dans ses émotions, et non dans ses principes ; tour à tour le plus dévoué des hommes, mais ayant toujours fini par la dureté, après avoir commencé par le dévouement, et n’ayant ainsi laissé de traces que de ses torts.

(Adolphe, Constant)

Gustave Lanson propose un autre résumé de l’œuvre de Constant, plus strictement littéraire : « Un roman d’analyse, d’une précision aiguë et puissante, où Benjamin Constant a noté toutes les phases d’un amour douloureux, les palpitations et les sursauts d’un amour qui s’éteint : jusque-là on avait plutôt étudié l’éveil et les lents progrès de la passion. » Et Gilles Ernst, dans l’Introduction d’Adolphe aux éditions LGF (1995), cet autre résumé, plus laconique : « Un roman racontant le drame d’un homme aimé d’une femme qu’il aime mal ».

L’auteur, conformément à une tradition bien établie (Les Lettres persanes de Montesquieu, Les Liaisons dangereuses de Laclos, La Nouvelle Héloïse de Rousseau, La Vie de Marianne de Marivaux, etc.), veut nous faire croire, par un « Avis de l’éditeur », que cette histoire est celle d’un manuscrit retrouvé par hasard dans une auberge d’Italie, et qu’il s’est borné à la publier : personne évidemment n’est dupe de la supercherie. La question, donc, par-delà l’intrigue, est de savoir qui est qui, dans ce roman largement autobiographique ; car à la phrase de Proust je substituerai volontiers deux citations que les lecteurs de ce blog connaissent bien, la première de Gide, selon laquelle on approche toujours plus près de la vérité dans le roman que dans les mémoires, la seconde de Mauriac, lapidaire : « Seule la fiction ne ment pas. »

Constant, dans cette œuvre débutée en 1806 et publiée en 1816 simultanément à Londres et Paris, n’invente rien sauf les noms propres, comme au demeurant énormément de romanciers ; dans Cécile également, histoire d’un jeune homme partagé entre plusieurs femmes, inachevée et publiée en 1951, il fictionnalisera sa biographie propre, couchera sur le matelas de l’invention ses états d’âme, déguisera, en somme, son journal intime pour le public. Sa « redoutable faculté d’analyse », dont parle Lanson, ce n’est pas celle de l’écrivain, mais celle de l’homme, qui sont une seule et même personne. La critique d’ailleurs, dès la parution du livre, cherche les correspondances : on compare Ellénore à Mme de Staël ; Constant nie, publiquement ; alors, on la compare à Lindsay, puis à Récamier, ses maîtresses successives !

Ainsi débutait une affaire qui a agité longtemps la critique constantienne, scindée entre les « staëliens », pour qui Ellénore ne pouvait être que Mme de Staël, et les « lindsayens », pour qui elle ne pouvait être qu’Anna Lindsay. Tous s’accordant néanmoins sur un point, à savoir que le modèle d’Adolphe était Constant lui-même.

(« Introduction » de G. Ernst in Adolphe de Constant, éd. LGF 1995)

Quel plaisir, en effet, aussi bien pour les contemporains que pour nous autres historiens, de déceler dans Ellénore la célèbre Mme de Staël, et de pouvoir s’en faire de la sorte une idée plus vivante, à la Tallemant, à la Saint-Simon ! Car la critique, aujourd’hui, s’accorde généralement à reconnaître dans l’héroïne Mme de Staël principalement, toutefois teintée sur les marges de Lindsay, de Charlotte, et de quelques autres. Ellénore possède en tout cas la fureur de « Minette » (Mme de Staël), cette femme exceptionnelle, réputée autant pour sa littérature que pour son caractère… Quant à Adolphe, c’est Constant, bien sûr, ce pré-romantique atteint déjà du mal du siècle.

Enfin, personne ne nie qu’Adolphe, dont le prénom a été rapproché du grec adelphos (frère), est un peu le double de Constant. Il suffit de lire le journal : un père absent et qu’on juge secret, le temps qui passe et qu’on ne maîtrise pas, la crainte de manquer sa vocation, une société qu’on fuit et où on voudrait toutefois tenir son rang, l’amour des femmes et la peur des femmes, les liaisons qu’on noue par un extraordinaire besoin d’être aimé et qui deviennent rapidement lassantes, les lettres amères et les entretiens qui ne mènent à rien, tout cela est dans ce journal, et tout cela est dans Adolphe.

(« Introduction » de G. Ernst in Adolphe de Constant, éd. LGF 1995)

Ceci étant précisé, on comprendra mieux, je l’espère, les états d’âme, la philosophie générale, aussi, qui parcourt l’œuvre, et puis certains détails, que l’on ne peut entendre qu’avec l’aide d’une note en bas de page, renvoyant elle-même au journal intime de l’auteur, ou aux ragots d’une époque révolue…

2. Adolphe, un roman tragique

La prise en compte de la personnalité privée de l’auteur permet également d’analyser Adolphe sous l’angle original de la retranscription d’une tragédie classique en roman moderne, l’auteur, Constant, ayant été particulièrement influencé par la culture dramatique du classicisme esthétique :

Son journal fournit de précieux renseignements sur une vaste culture qui, peut-être éveillée lors de sa liaison avec Mme de Charrière, englobe les anciens (Eschyle, Euripide, Sophocle, Térence), les auteurs du XVIIè et du XVIIIè siècle (Voltaire), et le théâtre allemand (Schiller, Lessing). Dans les seules années 1804-1806, Constant voit jouer du Voltaire (Mahomet, Zaïre, Olympie), du Racine (Phèdre, Andromaque), du Térence (Les Frères), ou [d’autres] pièces aujourd’hui oubliées […].

(« Introduction » de G. Ernst in Adolphe de Constant, éd. LGF 1995)

Cette analyse, Gilles Ernst la fait excellemment dans son Introduction ; je ne peux qu’y renvoyer le lecteur, et ne m’attarderai pas. L’œuvre de Constant, en effet, qui tient de la nouvelle (à la mode alors) par son style resserré tout en sommaires et discours indirects, sans trop de personnages secondaires, tient aussi et surtout du théâtre classique, par ses dialogues en stichomythie, par ses héros soumis à des destinées cruelles et invincibles : il y a assurément dans Adolphe quelque chose de racinien.

La découverte [de sa maîtresse qui croit être aimée et comprend qu’elle ne l’est pas] a lieu dès le chapitre IV où, sans qu’on nous dise vraiment pourquoi, Adolphe se déprend d’elle, phénomène qui, pour Ellénore, ressemble fort à la fameuse « reconnaissance » de la tragédie, où le héros passe brusquement de l’illusion à la réalité. Malgré cela, Ellénore, qui a par moments la fureur de Phèdre, prétend s’attacher Adolphe. Aveuglée par l’amour, elle lutte contre l’inexorable ; elle rompt avec le compte de P***, abandonne ses enfants, refuse de voir son père mourant et entame une fuite en avant qui la ramène dans cette Pologne où elle avait été malheureuse et où elle revient pour mourir.

(« Introduction » de G. Ernst in Adolphe de Constant, éd. LGF 1995)

L’amour de la tragédie, chez Constant, rejoint son obsession de la mort, relevée dans ses écrits intimes : « L’idée de la mort, marque-t-il dans Adolphe, a toujours eu sur moi beaucoup d’empire. » Cette obsession particulière est à relier avec cette espèce de mélancolie propre à l’homme fin de dix-huitième siècle, présente déjà dans René de Chateaubriand (le fameux « état du vague des passions »), homme désenchanté, déchristianisé, tout seul face au néant.

Ce sera le mal du siècle romantique.

3. Constant, le dernier des classiques, le premier des réalistes

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », écrivait Pascal ; ces raisons, Constant, dans la lignée des grands moralistes, ne les explique que trop bien, malgré lui peut-être, et impitoyablement : dans Adolphe, il lève le voile sur la peur, sur la lâcheté, sur l’amour-propre et sur la vanité.

Adolphe […] est le moraliste d’une lignée où La Bruyère, La Rochefoucauld et Pascal, dont l’influence se lit souvent dans le texte, rejoignent Racine, tout autant audible dans ses coulisses. Avant que d’être un des premiers grands romanciers du XIXè siècle, Constant est le dernier des classiques.

(« Introduction » de G. Ernst in Adolphe de Constant, éd. LGF 1995)

L’auteur d’Adolphe a le pessimisme au cœur ; pour le dire en un mot, il croit moins à la bonté spontanée, qu’à la satisfaction d’amour-propre que l’on éprouve en faisant le bien ; et il pense que notre raison, le plus souvent, n’est qu’un camouflage de nos défauts : « Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calculs et en systèmes nos impuissances ou nos faiblesses : cela satisfait cette portion de nous qui est, pour ainsi dire, spectatrice de l’autre. »

Adolphe a cessé d’aimer Ellénore, sa lâcheté l’empêche de lui avouer la vérité cruelle. Il trouve toutes sortes de prétextes pour se défendre, et il faudra que sa maîtresse elle-même lui dévoile (presque) sa vraie nature (remplacez ci-dessous « pitié » par « amour-propre ») :

« Adolphe, me dit-elle, vous vous trompez sur vous-même ; vous êtes généreux, vous vous dévouez à moi parce que je suis persécutée ; vous croyez avoir de l’amour, et vous n’avez que de la pitié. » Pourquoi prononça-t-elle ces mots funestes ? pourquoi me révéla-t-elle un secret que je voulais ignorer ?

(Adolphe, Constant)

Le héros ne peut plus ignorer la vérité ; il est dépris, il n’aime plus celle qu’il aima. Il l’avait courtisée par un orgueil mimétique odieux, l’avait désirée, aimée peut-être, par satisfaction personnelle ; elle n’est plus pour lui, désormais, que « la privation de tous les succès auxquels [il] aurai[t] pu prétendre » ! Arrive alors le discours du diplomate ami de son père, édifiant :

« Elle a dix ans de plus que vous ; vous en avez vingt-six ; vous la soignerez dix ans encore ; elle sera vieille ; vous serez parvenu au milieu de votre vie, sans avoir rien commencé, rien achevé qui vous satisfasse. L’ennui s’emparera de vous, l’humeur s’emparera d’elle ; elle vous sera chaque jour moins agréable ; vous lui serez chaque jour plus nécessaire ; et le résultat d’une naissance illustre, d’une fortune brillante, d’un esprit distingué, sera de végéter dans un coin de la Pologne, oublié de vos amis, perdu pour la gloire, et tourmenté par une femme qui ne sera, quoi que vous fassiez, jamais contente de vous. Je n’ajoute qu’un mot, et nous ne reviendrons plus sur le sujet qui vous embarrasse. Toutes les routes vous sont ouvertes, les lettres, les armes, l’administration ; vous pouvez aspirer aux plus illustres alliances ; vous êtes fait pour aller à tout : mais souvenez-vous bien qu’il y a entre vous et tous les genres de succès un obstacle insurmontable, et que cet obstacle est Ellénore. »

(Adolphe, Constant)

Voici notre héros face à un dilemme racinien, c’est-à-dire un dilemme cornélien duquel il ne pourra triompher par une pirouette ; mais surtout, face à une description particulièrement réaliste de l’avenir qui l’attend. Le lecteur à ce stade ne lit plus seulement un ouvrage pré-romantique saupoudré de classicisme tragique, mais l’un des premiers romans de la lignée magnifique des grands réalistes qui s’annonce, Balzac, Flaubert, Maupassant. Ce n’est pas étonnant, d’ailleurs, si l’on retrouve, dans Adolphe, des réflexions dignes à la fois de Balzac, et de La Rochefoucauld ; car le réalisme est l’étude sans concession de l’homme moyen, vu sous un jour médiocre ; c’est la description de son cœur mis à nu dans ce qu’il a de plus pécheur, une vision plutôt noire de sa nature ; c’est moins la mise en avant du sublime humain, que le dévoilement tout janséniste de la vanité mortelle : c’est, in fine, le moralisme dans le roman.

Dans le roman de Constant, le héros, dès les premières lignes, raconte sa prime jeunesse, et surtout celle de l’une de ses amies ; en trois phrases, nous avons là Les Illusions perdues, L’Éducation sentimentale :

J’avais, à l’âge de dix-sept ans, vu mourir une femme âgée, dont l’esprit, d’une tournure remarquable et bizarre, avait commencé à développer le mien. Cette femme, comme tant d’autres, s’était, à l’entrée de sa carrière, lancée vers le monde, qu’elle ne connaissait pas, avec le sentiment d’une grande force d’âme et de facultés vraiment puissantes. Comme tant d’autres aussi, faute de s’être pliée à des convenances factices, mais nécessaires, elle avait vu ses espérances trompées, sa jeunesse passer sans plaisir ; et la vieillesse enfin l’avait atteinte sans la soumettre.

(Adolphe, Constant)

Adolphe, roman d’apprentissage, est logiquement le roman d’une désillusion ; à cet égard, il tient moins du grand romantisme, celui du roman historique à la Dumas, du récit de voyage à la Chateaubriand, que du romantisme aux ailes plombées, ramené dans les profondeurs du cœur : Adolphe est un roman réaliste, Adolphe est un désenchanté.

Conclusion

Je montrais, avec G. Ernst, comment Constant peut être considéré, jusqu’à un certain point, comme le dernier des classiques, et le premier des réalistes ; n’occultons pas pour autant sa facette plus strictement (ou largement) romantique, qui perce dans son style et son sujet, certes, mais également dans sa manière de ramener la mort sur le devant de la scène, et surtout d’exposer lyriquement ses états d’âme, ses sentiments intimes, morbides, au public pris de pitié. Il y a dans Adolphe du Balzac et du Pascal, sans doute ; il y a aussi du Lamartine et du Musset ; il y a du Laclos, peut-être — il y a aussi du Rousseau.

Adolphe, c’est donc Rousseau contre Laclos, et Rousseau dépassé par Chateaubriand […].

Élève de Laclos par l’imitation d’un père qui tient sur l’amour des propos assez lestes, Adolphe désire conquérir une femme pour la seule gloire de la séduction. Frère de Rousseau par son caractère timide et peu communicatif, il fuit une société qui blesse son besoin de tendresse. […] Quittant Valmont, dont il n’a ni l’esprit de calcul ni l’érotisme — ce dernier pratiquement absent chez lui qui ne mentionne que le « plaisir », jamais le corps —, il est plus proche de Saint-Preux en condamnant la « fatuité », mélange de sottise et d’égoïsme, dans quoi le Constant de la préface et des Réflexions sur la tragédie voit le péché capital du mouvement libertin, sinon de tout le siècle de Voltaire.

(« Introduction » de G. Ernst in Adolphe de Constant, éd. LGF 1995)

Adolphe, dans cette tirade emportée, s’en prend à la société corruptrice des premiers instincts de l’homme, et rappelle irrésistiblement, en effet, le Rousseau philosophe et romancier :

Malheur à l’homme qui, dans les premiers moments d’une liaison d’amour, ne croit pas que cette liaison doit être éternelle ! Malheur à qui, dans les bras de la maîtresse qu’il vient d’obtenir, conserve une funeste prescience, et prévoit qu’il pourra s’en détacher ! Une femme que son cœur entraîne a, dans cet instant, quelque chose de touchant et de sacré. Ce n’est pas le plaisir, ce n’est pas la nature, ce ne sont pas les sens qui sont corrupteurs ; ce sont les calculs auxquels la société nous accoutume, et les réflexions que l’expérience fait naître. J’aimai, je respectai mille fois plus Ellénore après qu’elle se fut donnée. Je marchais avec orgueil au milieu des hommes ; je promenais sur eux un regard dominateur. L’air que je respirais était à lui seul une jouissance. Je m’élançais au-devant de la nature, pour la remercier du bienfait inespéré, du bienfait immense qu’elle avait daigné m’accorder.

(Adolphe, Constant)

Mais il faut conclure ! Je ne trouve rien de mieux que cette anecdote amusante, rappelée par G. Ernst ; à défaut de constituer une bonne chute, j’espère au moins qu’elle fera sourire le lecteur.

Victor de Broglie, gendre de Mme de Staël, évoque une soirée chez Juliette Récamier, le 19 avril 1815, où Constant a lu son roman, s’est mis à pleurer, a fait pleurer tout le monde, ce qui, à la fin, « par une péripétie physiologique qui n’est pas rare », a provoqué un fou rire général.

(« Introduction » de G. Ernst in Adolphe de Constant, éd. LGF 1995)

Lecture conseillée :

- Constant, Benjamin, Adolphe, Paris, éd. LGF, coll. « Le Livre de Poche », 1995