(AVANT-PROPOS : pour une analyse plus détaillée du Diable au corps, je recommande fortement la préface d’André Berne Joffroy, aux éd. Gallimard coll. « Folio classique », 1982. Je n’ai malheureusement pas le loisir pour l’heure de l’analyser ni d’en citer quelques extraits. Je le ferai dès que le Temps me laissera un moment.)

Un jeune homme (François) tombe amoureux d’une jeune femme (Marthe) qui s’ennuie dans son mariage. Il couche avec elle, elle tombe enceinte ; c’est la crise. Ces quelques mots pourraient figurer sur la quatrième de couverture de presque tous les romans français : Radiguet, dans Le Diable au corps, n’a pas cherché à faire une œuvre originale ; et pourtant son récit, simple et court, est bel et bien une œuvre poétique.

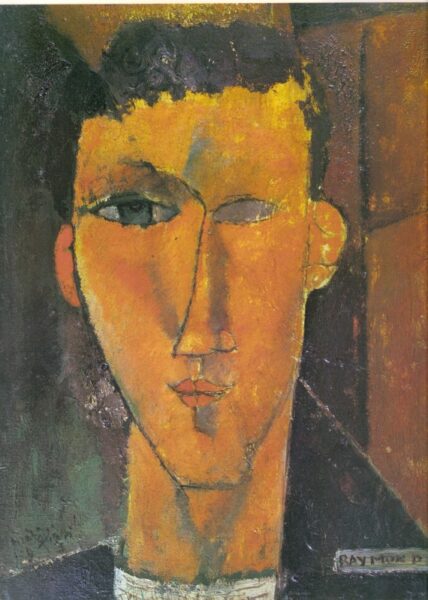

Mort à seulement vingt ans, Raymond Radiguet est un petit prodige de la littérature. Son style témoigne d’une maturité artistique exemplaire et laisse entrevoir une carrière qui aurait pu être immense… La vie, hélas, en a décidé autrement.

Par un tragique hasard, c’est justement la mort de la jeunesse qui entoure, comme une ombre, la production littéraire de ce jeune et brillant auteur.

1. L’amour banal

Le style de Radiguet, bien qu’impressionnant au vu de son jeune âge, n’est cependant ni précieux ni même recherché. Bien loin des fioritures baroques, de la précision classique ou des épanchements romantiques, l’auteur du Diable au corps cherche plutôt volontairement la simplicité – jusqu’à la banalité –, un peu à la manière de Jacques Prévert.

La phrase est courte, utilitaire. Le vocabulaire est simple. Les figures de style sont réduites à leur plus simple appareil : de courtes comparaisons vues et revues – l’écrivain, en pratiquant ainsi la banalité avec une certaine ironie, se fait déjà postmoderne.

Voici, par exemple, comment l’auteur raconte la première sortie de François avec Marthe :

Nous restions immobiles. Ainsi doit être le bonheur. Un chien sauta du bassin et se secoua. Marthe se leva, comme quelqu’un qui, après la sieste, et le visage encore enduit de sommeil, secoue ses rêves.

Que pourrait-on ajouter de plus ? Pas grand chose, Radiguet le sait bien et, mieux encore, sait que le lecteur le sait. Il joue avec les conventions, il les utilise de manière presque forcée pour mieux les conjurer. Son style, pour le dire en un mot, est volontairement simple.

2. L’amour philosophique

Les opinions politiques de celui qui fut le grand ami de Jean Cocteau étaient plutôt conservatrices. Lui-même, brillant, devait se sentir bien seul dans cette France maudite ayant connu Sedan et la Grande Guerre, et se préparant encore au pire. Comme beaucoup des hommes de son temps – depuis Flaubert (« Nous assistons à la fin du monde latin ») et Verlaine (« Je suis l’Empire à la fin de la décadence ») – Radiguet s’inquiétait de la chute brutale de la puissance française.

L’heure, cependant, n’est pas à la politique. François – ou l’auteur, puisque François semble être en réalité son double littéraire – est amoureux ; et quand il est amoureux, François – ou Radiguet – préfère paresser plutôt que de risquer d’oublier son amour dans d’autres réflexions :

Rien n’absorbe plus que l’amour. On n’est pas paresseux, parce que, étant amoureux, on paresse. L’amour sent confusément que son seul dérivatif réel est le travail. Aussi le considère-t-il comme un rival. Et il n’en supporte aucun. Mais l’amour est paresse bienfaisante, comme la molle pluie qui féconde.

Si la jeunesse est niaise, c’est faute d’avoir été paresseuse. Ce qui infirme nos systèmes d’éducation, c’est qu’ils s’adressent aux médiocres, à cause du nombre. Pour un esprit en marche, la paresse n’existe pas. Je n’ai jamais plus appris que dans ces longues journées qui, pour un témoin, eussent semblé vides, et où j’observais mon cœur novice comme un parvenu observe ses gestes à table.

Le propre de l’amour, le poète devait le savoir lui qui avait lu Proust à quinze ans, est d’être fugace et éternellement insatisfait. L’amour éternel et spontané, pour reprendre le mot de Girard, est un « mensonge romantique ». L’auteur du Diable au corps ne tombe pas dans un piège aussi grossier ; très vite, la crise arrive.

3. L’amour mortel

Radiguet a une compréhension étonnamment mature des rapports amoureux. L’extrait suivant, qui se situe juste après une crise de couple entre François et Marthe, dépasse, et de loin, nombre d’ouvrages romantiques au sentimentalisme un peu niais :

Cette alerte me fit maudire l’amour qui nous force à rendre compte de nos actes, alors que j’eusse tant aimé n’en jamais rendre compte, à moi pas plus qu’aux autres.

Il faut pourtant, me disais-je, que l’amour offre de grands avantages puisque tous les hommes remettent leur liberté entre ses mains. Je souhaitais d’être vite assez fort pour me passer d’amour et, ainsi, n’avoir à sacrifier aucun de mes désirs. J’ignorais que servitude pour servitude, il vaut encore mieux être asservi par son cœur que l’esclave de ses sens.Comme l’abeille butine et enrichit la ruche, – de tous ses désirs qui le prennent dans la rue – un amoureux enrichit son amour. Il en fait bénéficier sa maîtresse. Je n’avais pas encore découvert cette discipline qui donne aux natures infidèles, la fidélité. Qu’un homme convoite une fille et reporte cette chaleur sur la femme qu’il aime, son désir plus vif parce qu’insatisfait laissera croire à cette femme qu’elle n’a jamais été mieux aimée. On la trompe, mais la morale, selon les gens, est sauve. À de tels calculs, commence le libertinage. Qu’on ne condamne donc pas trop vite certains hommes capables de tromper leur maîtresse au plus fort de leur amour ; qu’on ne les accuse pas d’être frivoles. Ils répugnent à ce subterfuge et ne songent même pas à confondre leur bonheur et leurs plaisirs.

On ne peut s’empêcher de regretter amèrement, en lisant ces quelques lignes, que l’auteur soit mort si jeune… Qu’eût-il écrit avec trente ou quarante années de plus ?

Le héros, jeune encore, est confronté à la violence du réel – sa maîtresse meurt brutalement :

Le malheur ne s’admet point. Seul, le bonheur semble dû. En admettant cette séparation sans révolte, je ne montrais pas de courage. Simplement, je ne comprenais point.

Et il ajoute, narrateur de sa propre histoire :

Marthe ! Ma jalousie la suivant jusque dans la tombe, je souhaitais qu’il n’y eût rien, après la mort. Ainsi, est-il insupportable que la personne que nous aimons se trouve en nombreuse compagnie dans une fête où nous ne sommes pas. Mon cœur était à l’âge où l’on ne pense pas encore à l’avenir. Oui, c’est bien le néant que je désirais pour Marthe, plutôt qu’un monde nouveau, où la rejoindre un jour.

Quelle triste conclusion ! L’auteur de ces lignes, qui ne se projetait nullement dans une mort prochaine, n’aurait pas dû souhaiter le néant pour Marthe ; il aurait plutôt dû écrire, comme Victor Hugo après la mort de Juliette Drouet : « Je vais bientôt te rejoindre. » Car deux ans seulement après la publication du Diable au corps, Raymond Radiguet mourra subitement d’une mauvaise fièvre, et ne laissera à la postérité qu’un chef-d’œuvre, et l’amer regret d’une carrière gâchée.

Lecture conseillée :

- Le Diable au corps, R. Radiguet