Rome d’abord eut des rois pour la commander ; mais lorsque l’un d’entre eux, Tarquin le Superbe, entreprit de rendre le pouvoir absolu, le peuple commença de secouer son joug. Le viol de Lucrèce, par son fils Sextus, fut l’appel de la révolution ; et la monarchie tomba.

Son fils Sextus, en violant Lucrèce, fit une chose qui a presque toujours fait chasser les tyrans des villes où ils ont commandé : car le peuple, à qui une action pareille fait si bien sentir sa servitude, prend d’abord une résolution extrême.

Un peuple peut aisément souffrir qu’on exige de lui de nouveaux tributs : il ne sait pas s’il ne retirera point quelque utilité de l’emploi qu’on fera de l’argent qu’on lui demande ; mais, quand on lui fait un affront, il ne sent que son malheur, et il y ajoute l’idée de tous les maux qui sont possibles.

Il est pourtant vrai que la mort de Lucrèce ne fut que l’occasion de la révolution qui arriva ; car un peuple fier, entreprenant, hardi et renfermé dans des murailles, doit nécessairement secouer le joug ou adoucir ses mœurs.

(Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence)

Mais si dans les nations les régimes changent au gré des caprices des peuples, les hommes demeurent invariablement les mêmes, et « tous ceux qui ont du pouvoir sont portés à en abuser » (Montesquieu). La République devait rendre à Rome sa liberté ; les consuls exercèrent le pouvoir entièrement, et le peuple se sentit opprimé. Il eut avec le sénat de « fréquentes altercations », écrit Appien, mais qui « ne dégénéraient point en guerre civile » ; puis, retiré sur le Mont-Sacré, il réclama des tribuns, et le sénat inquiet de se voir renversé ne put les lui refuser.

Dès lors, il y eut deux pouvoirs à Rome : celui des consuls, celui des tribuns.

Les magistratures furent séparés par des sentiments encore plus vifs de haine et de rivalité, et le sénat et le peuple se les répartirent, chacun des deux avec l’idée que l’avantage pour le nombre des magistrats lui assurerait la supériorité sur ceux de l’autre parti.

(Appien, Les guerres civiles à Rome, éd. Les Belles Lettres, trad. Combes-Dounous et Voisin)

Le peuple n’avait réclamé des tribuns que pour le défendre contre l’injustice des patriciens ; il s’en servit bientôt pour les attaquer ; et les partis divisèrent la ville de Rome.

Le peuple employait pour lui ses propres forces et sa supériorité dans les suffrages, ses refus d’aller à la guerre, ses menaces de se retirer, la partialité de ses lois, enfin, ses jugements contre ceux qui lui avaient fait trop de résistance. Le sénat se défendait par sa sagesse, sa justice et l’amour qu’il inspirait pour la patrie ; par ses bienfaits et une sage dispensation des trésors de la République ; par le respect que le peuple avait pour la gloire des principales familles et la vertu des grands personnages ; par la religion même, les institutions anciennes et la suppression des jours d’assemblée sous prétexte que les auspices n’avaient pas été favorables, par les clients, par l’opposition d’un tribun à un autre, par la création d’un dictateur, les occupations d’une nouvelle guerre ou les malheurs qui réunissaient tous les intérêts, enfin, par une condescendance paternelle à accorder au peuple une partie de ses demandes pour lui faire abandonner les autres, et cette maxime constante de préférer la conservation de la République aux prérogatives de quelque ordre ou de quelque magistrature que ce fût.

(Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence)

Rome cependant, peuple guerrier, étendit partout dans l’Italie son bras armé, et pour l’y maintenir bâtit des villes et fonda des colonies. Les terres dont elle s’était emparée par droit de conquête, elle les offrit à qui voudrait, en l’échange d’une redevance annuelle. Elle espérait ainsi multiplier sa population dans l’Italie, et posséder plus d’auxiliaires pour ses guerres prochaines. Mais de riches citoyens se jetèrent sur ces terrains comme des vautours, acquirent par la menace les propriétés qui les avoisinaient – afin de les agrandir –, et, pour les exploiter, engagèrent des armées d’esclaves plutôt que des hommes libres.

Il résulta de toutes ces circonstances que les grands devinrent très riches, et que la population des esclaves fit dans les campagnes beaucoup de progrès, tandis que celle des hommes de condition libre allait en décadence, par l’effet de la misère, des contributions et du service militaire, qui les accablaient.

(Appien, Les guerres civiles à Rome, éd. Les Belles Lettres, trad. Combes-Dounous et Voisin)

Or, les Romains si belliqueux avaient toujours besoin de plus d’hommes, autant pour s’étendre que pour maintenir leur puissance. Beaucoup d’entre eux s’inquiétaient de la diminution des citoyens libres, et « cet état de choses excitait le mécontentement. »

Les Riches, donc, possédaient trop, et cela posait problème. Les Romains se retrouvaient là face à l’universelle, face à l’intemporelle problématique de la propriété, dont la sœur jumelle est l’égalité. Fallait-il forcer la division des terres ? Déposséder les fortunés de leur fortune, au nom du bien commun ? Était-ce juste seulement, et surtout praticable ?

Les partisans des expropriations, et puis les envieux, les jaloux, aboyaient contre les Riches comme des chiens après la lune. Les Riches, d’un autre côté, se moquaient éperdument du bien commun, violaient les lois ouvertement, et eussent laissé Rome s’effondrer jusqu’à la dernière demeure pour jouir de leurs biens seulement une heure de plus.

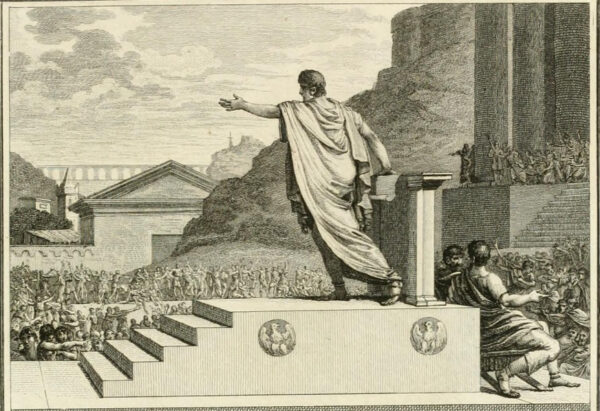

Alors, Tibérius Gracchus, tribun du peuple, monta à la tribune, et proposa de limiter la possession des citoyens à cinq cents plèthres de terre, à la moitié pour leurs enfants ; les parcelles libérées par cette loi seraient distribuées aux pauvres, sous la supervision de trois commissaires. L’indignation, dans Rome, éclata comme un coup de tonnerre. Les partisans des Gracques (Tibérius et son frère) crièrent qu’ils ne pensaient qu’à l’utilité publique ; leurs adversaires hurlaient à l’injustice. La tension s’accumula… et Gracchus périt assassiné !

Après ce crime odieux, les séditions n’eurent plus de terme. L’esprit de discorde s’exalta également des deux côtés. On s’arma fréquemment de poignards, et, régulièrement, un magistrat, tribun, préteur, consul, candidat pour ces magistratures ou tout autre personnage considérable était assassiné, dans les temples, dans les assemblées ou sur les places.

(Appien, Les guerres civiles à Rome, éd. Les Belles Lettres, trad. Combes-Dounous et Voisin)

Ce fut un déchaînement de conspirations, de proscriptions et de guerres civiles. « Lorsque les légions passèrent les Alpes et la mer, écrit Montesquieu, les gens de guerre, qu’on était obligé de laisser pendant plusieurs campagnes dans les pays que l’on soumettait, perdirent peu à peu l’esprit de citoyens, et les généraux, qui disposèrent des armées et des royaumes, sentirent leur force et ne purent plus obéir. » C’est Marius et Sylla, César et Pompée, Octave et Antoine !

Mais Auguste enfin proclama l’Empire, et il y eut la paix intérieure. Alors, la Ville s’agrandit démesurément, devint tout l’Univers, et puis tomba dans la ruine et la poussière en l’espace de quelques décennies, au moment qu’on la croyait éternelle et invulnérable.

Gracchus Babeuf, à peu près deux mille ans plus tard, en pleine tourmente révolutionnaire, devait s’inspirer de Tibérius ; au nom du dogme de l’égalité, il proposa de collectiviser les terres, et forma une conjuration. Il périt guillotiné en 1797 ; puis Bonaparte s’empara du pouvoir, et comme Auguste proclama l’Empire.

On a beau le savoir, on reste frappé par le caractère répétitif de l’histoire humaine. Montesquieu, dans ses Considérations, s’amuse de ces parallèles, et ne peut s’empêcher de les pointer du doigt. Ils voudraient qu’ils fussent des leçons, des moyens de nous mettre en garde, et de prévenir les grands troubles qui nous accablent.

Comme les hommes ont eu dans tous les temps les mêmes passions, les occasions qui produisent les grands changements sont différentes, mais les causes sont toujours les mêmes.

(Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence)

De l’Antiquité romaine à la Révolution française, rien n’a changé, au fond. Tout n’est que mimétisme, tout n’est qu’orgueil, tout n’est qu’intérêt chez l’homme ; et ce sont là les vrais moteurs de l’histoire, plus que la dialectique hégélienne, ou la marxiste lutte des classes. Ainsi, la propriété, qui est la première traduction matérielle des égalités et des inégalités, continuera d’exciter les passions ad vitam aeternam ; il y aura toujours des hommes pour la défendre contre le bon sens, d’autres pour la haïr contre la raison ; on les appelle aujourd’hui communistes et capitalistes, hier accapareurs et babouvistes, avant-hier gracquiens et patriciens ; et demain ?

Lectures conseillées :

- Appien, Les guerres civiles à Rome, Paris, éd. Les Belles Lettres, 2022

- Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, in Œuvres complètes, tome 1, Paris, éd. Gallimard, coll. « Pléiade », 1949