Reçois ce précepte : dans ton malheur, cherche le bonheur.

[…]

Sans souffrance, quel plaisir y aurait-il à vivre — tout ne serait qu’un éternel Te Deum.

[…]

… qui ne désire pas la mort de son père ?…

F. Dostoïevski

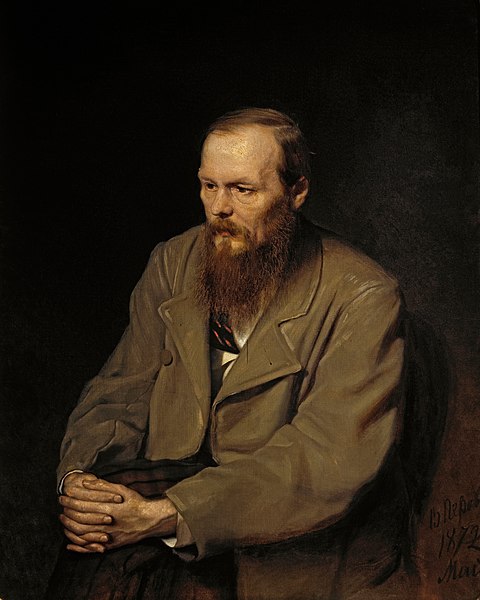

« Par son immensité », écrit Zweig à propos de Dostoïevski qu’il considère comme l’un des « trois maîtres du roman » — avec Balzac et Dickens —, « il ne saurait, pas plus que Goethe, se laisser enfermer dans une formule, si longue fût-elle. » Certes, Dostoïevski incarne la Russie à ce point, qu’un Tourangeau biberonné à Rabelais ressent bien des difficultés à saisir les tourments de ses personnages ; nos passions, ce sont l’argent et la réussite sociale ; les leurs, la grande fraternité universelle et l’existence de Dieu. Et pourtant c’est bien un Tourangeau qu’admirait Dostoïevski : Balzac, dont il a traduit Eugénie Grandet. L’un comme l’autre ont été des réalistes ; mais des réalistes du cœur, des observateurs de l’âme humaine. On pourrait croire que l’âme de l’homme, Dostoïevski l’a sondée à des profondeurs inimaginables que Balzac n’avait pas atteintes ; non : seulement, l’âme russe est profonde comme l’infinie.

Quelle est donc la grande idée des Frères Karamazov, le dernier roman et le chef-d’œuvre de Dostoïevski, roman policier insoutenable où le meurtre après cinq cents pages explose enfin le récit, comme une bouteille de champagne que l’on sabre à la Slovaque ? — autant résumer en une phrase les Pensées de Pascal ! J’essaierai malgré tout d’en tirer une analyse ; elle sera nécessairement incomplète.

Je crois que deux éminents spécialistes de la littérature, Stefan Zweig et René Girard, en contradiction pourtant l’un et l’autre, ont parfaitement compris l’auteur des Démons ; et c’est pourquoi je ne recommanderais jamais assez aux curieux de Dostoïevski de commencer par Trois maîtres et Mensonge romantique et vérité romanesque. René Girard considère que c’est une erreur grossière de faire de Dostoïevski l’écrivain de l’âme russe ; Stefan Zweig, lui ne voit Dostoïevski que comme l’incarnation géniale de l’esprit russe. Zweig a forcément raison : Dostoïevski dévoile peut-être le désir mimétique universel ; mais enfin, il le dévoile à sa manière — Raskolnikov n’est tout de même pas Don Quichotte ! Les Russes, Stefan Zweig les qualifie d’une très belle formule : « peuple précipité de l’inconscience barbare et millénaire dans notre civilisation européenne. » Et il ajoute : « arrachés à leurs mœurs antiques et patriarcales, sans s’être assimilé les nôtres, ils sont arrêtés au carrefour, et l’hésitation de l’individu isolé est celle de toute la nation. » De là les contradictions énormes des personnages dostoïevskiens, et la vastitude de leurs âmes tourmentées : « le Russe rit souvent là où il faut pleurer ». S’étonnera-t-on que l’auteur des Frères Karamazov jouait toutes ses économies aux jeux de hasard, alors que sa femme et ses enfants crevaient de faim ?…

Des personnages aux passions furieuses

Les Frères Karamazov, c’est le paroxysme du dostoïevskisme. Dans ce roman-fleuve, les personnages sont habités par des passions furieuses. « Le plus fantastique tourbillon » se lève sous le crâne de Dmitri ; quelques pages plus loin, rebelote : « Tout cela vrillait sous son crâne comme dans un tourbillon » ; et le jeune homme d’avouer lui-même, finalement : « la glace me brûlait le front comme du feu. » La « soif de vie envers et contre tout » d’Ivan, son frère, « aucun désespoir » n’est capable de la vaincre. Et de quoi rêve Aliocha, le troisième frère, dont l’âme « en pleine extase » a sobrement « soif de liberté, d’espace, d’immensité » ? — mais en toute humilité, du « secret de la régénération de tous, cette force qui va enfin rétablir la justice sur terre, et nous serons tous des saints, nous nous aimerons tous et il n’y aura plus ni riches ni pauvres, ni notables, ni orgueilleux, ni humiliés, et nous serons tous comme les enfants de Dieu, et ce sera l’avènement du véritable royaume du Christ. » À bon entendeur !

Je m’attarde un peu sur Aliocha, pour une remarque au passage : on comprend mieux, en lisant Dostoïevski, comment le communisme a pu triompher en Russie orthodoxe ; si « ses positions réactionnaires, rappelle utilement Serge Rolet (« Préface » des Frères Karamazov, éd. Gallmeister 2023), l’ont amené à ferrailler dans la presse avec les socialistes et les libéraux », il n’en demeure pas moins que le starets Zosime — qui représente son idéal philosophique et politique : une société communautaire encadrée par un traditionalisme religieux chrétien orthodoxe — ne rêve que du grand « partage » devant résulter de la fraternité universelle, et conspue l’individualisme afin de mieux glorifier la « collectivité humaine ». Vous voyez la différence entre Balzac et Dostoïevski, entre Rastignac et Zosime, ou Aliocha : le premier veut conquérir Paris ; les seconds veulent changer le monde ! Vous voyez aussi que du christianisme au communisme, il n’y a qu’un pas, comme le relevait justement Renan (et tant pis pour les cris d’orfraie). Les Frères Karamazov reflète aussi la pensée réactionnaire de son auteur ; Aliocha est son porte-parole ; Ivan, la personnification de son ennemi mortel, le nihilisme libéral : il s’en venge méchamment.

La grande question de Dieu

Cependant Aliocha est peut-être des trois frères Karamazov celui qui demeure le plus en retrait, dans ce roman qui ne devait être qu’un prélude à sa biographie ; aussi cette vaste question de la « fraternité universelle » a-t-elle in fine moins d’importance que celle, autrement plus vaste, de Dieu et de la morale. « Le socialisme, écrit Dostoïevski au tout début du livre, ce n’est pas tant la question des travailleurs ou du quart État, comme on l’appelle, que la question de l’athéisme ». Au vrai, vaste interrogation ! Si Dieu n’existe pas, alors il n’y a pas d’Enfer ; et par conséquent, pourquoi s’astreindre à la vertu ? Ce qui chez nous ne ferait l’objet que de conversations de salons agrémentées d’aphorismes drolatiques, devient chez les personnages de Dostoïevski un tiraillement intérieur, une passe d’armes avec le diable, qui les mène, littéralement, à la fièvre délirante. D’ailleurs, le chapitre intitulé « Le Grand inquisiteur » est selon l’auteur lui-même « le sommet du roman, le point de son intensité maximale » (S. Rolet). Dans ce chapitre, Ivan, qui déclare quelques pages auparavant que « pour un vrai Russe, les questions de l’existence de Dieu et de la vie éternelle […] sont des questions primordiales », récite à Aliocha une nouvelle de sa composition dans laquelle un Inquisiteur rencontre Jésus, et après lui avoir lui avoir exposé que l’humanité « a toujours tendu à se construire universellement, et pas autrement », lui reproche de n’avoir pas cédé aux tentations du diable. « En acceptant la pourpre de César, dit-il au Christ, tu aurais fondé un royaume universel et apporté la paix universelle. » Car l’athéisme d’Ivan n’a rien de l’athéisme occidental ; c’est un athéisme religieux méprisant la science et la libre pensée, et qui loin d’être cynique a pour but ultime une autre Parousie, cette fameuse « fraternité universelle ».

L’exaltation des contraires (… et encore la grande question de Dieu)

L’expression « athéisme religieux » ne doit pas choquer le lecteur : la pensée de Dostoïevski n’est jamais qu’unie dans les contraires. Ainsi, on découvre le sentiment de l’amour dans la mort d’un enfant innocent ; ainsi, Dmitri aime et déteste Grouchenka : « on peut être amoureux et détester en même temps », avoue-t-il à son frère ; et c’est en prison, condamné sur une erreur judiciaire, qu’il éprouvera à son tour la grande « soif de vivre ». Katerina n’est guère plus sage : comme le lui fait remarquer Aliocha, plus elle est offensée par Dmitri, plus elle l’aime : car elle a besoin de lui pour contempler sa propre fidélité héroïque, tout en lui reprochant son infidélité.

Cette contradiction d’athéisme religieux, donc, ne doit donc pas choquer le lecteur : elle résulte aussi de la géographie si particulière de la Russie, pays écartelé entre l’orient et l’occident. J’ose voir dans cette question de l’existence de Dieu posée par les Frères Karamazov le témoignage le plus pénétrant d’une vaste interrogation propre à la Russie contemporaine à Dostoïevski — on sait que ce roman regorge d’allusions à l’actualité. Le véritable génie de Dostoïevski, comme du reste celui de Balzac, tient dans sa révélation des profondes mutations sociales de son temps. De même que Balzac a décrit mieux que n’importe quel historien le triomphe de la bourgeoisie, l’avènement de la société industrielle, de même, Dostoïevski a rendu mieux que n’importe qui la souffrance du peuple russe, qui devait résulter de sa position même. Le réquisitoire du procureur Kirillovitch dresse le portrait d’une société en perte de foi devenant immorale ; d’une Russie écartelée entre le vieux mysticisme oriental, et l’éducation occidentale où le rationalisme a remplacé la religion, et l’État, l’Église. En France où nous n’avons jamais été très religieux, la mort de Dieu s’est accompagnée de débats entre progressistes et traditionalistes assez superficiels, qui n’ont jamais empêché personne de dormir : chose extraordinaire pour d’autres que nous, Charles Maurras pouvait être athée, et défendre corps et âme la religion catholique. Mais en Russie, et c’est ce que nous autres Français peinons le plus à comprendre, la mort de Dieu a pu obséder les consciences : si Dieu n’existe pas, je peux donc faire le mal sans risquer les tourments éternels ?… Les Frères Karamazov, c’est un peu la réponse à cette question, dont l’importance a été considérable dans la Russie du dix-neuvième siècle (si vous ne me croyez pas, voyez comment Dostoïevski est considéré là-bas). Et maintenant, songez aux destins d’Aliocha, d’Ivan et de Dmitri, et surtout, surtout, de Lise, la fille de Madame Khokhlakova, et vous vous ferez une bonne idée de ce que l’auteur pensait de l’athéisme.

À la citation de l’Évangile de Jean qui figure en épigraphe, Dostoïevski eût pu ajouter cette exclamation de Chateaubriand : « Qu’il est faible celui que les passions dominent, et qu’il est fort, celui qui se repose en Dieu ! »

Dostoïevski moraliste

Je résume. Dostoïevski, représentatif en cela de l’âme russe, dépeint des personnages agités de passions furieuses, qui s’exaltent dans les contraires (« le soleil dans une gouttelette d’eau »). Ainsi, dans Les Frères Karamazov, on aime quand on déteste, on jouit quand on souffre, on éprouve le sentiment de l’amour dans la mort la plus pathétique. Mais le roman des Frères Karamazov retranscrit aussi parfaitement une époque russe, celle fin dix-neuvième de l’abaissement de la religion au profit de l’individualisme rationaliste : Dostoïevski, réactionnaire, d’obédience « religieuse fraternelle », cherche dans son œuvre à rendre compte des tourments causés par l’influence occidentale sur la Russie orthodoxe, et condamne avec force l’athéisme égoïste qui légitime tous les vices — ce dont les hommes se repentiront dans ce monde, par le châtiment de leur conscience.

S’il n’y a ni enfer, ni paradis, alors à quoi bon s’évertuer à faire le bien ? se demandent les protagonistes de Dostoïevski ; avant de faire le mal et de s’en repentir dans une douleur extrême. René Girard, mieux que quiconque, a su voir dans l’œuvre de Dostoïevski l’œuvre d’un moraliste. La théorie de René Girard est fort simple : il n’est pas de désir spontané ; tout désir naît par l’intermédiaire d’un autre. Lorsque cet autre, le « médiateur », est hors de portée, (« externe »), le sujet désirant l’admire : c’est Don Quichotte admirant Amadis, c’est Raskolnikov admirant Napoléon (Crime et châtiment). La maladie mimétique — qui se traduit par une violence sociale — se déclare soit lorsque le médiateur externe est un mauvais modèle, soit lorsque le médiateur « interne » (suffisamment proche pour être en contact avec le sujet désirant) devient un rival du sujet désirant. Pour Girard, le génie des grands romanciers est de n’avoir pas succombé au mythe romantique du désir spontané, mais d’avoir su traduire dans leurs œuvres les mécanismes complexes du désir mimétique.

La critique existentialiste a fait de Dostoïevski le père de la « liberté » des personnages, en ce qu’ils agissent de façon contradictoire ; elle n’a pas compris que les agissements contradictoires de ces personnages ne s’expliquent jamais que par la maladie ontologique profonde qu’est le désir mimétique.

(Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard)

Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski, qui « a une conscience aiguë du dynamisme mortel qui anime le désir », porte à un degré incandescent la maladie mimétique. Mais comme dans certaines de ses œuvres précédentes, il nous offre une voie de salut, en la personne d’Aliocha. Aliocha, comme les autres personnages du roman, est soumis au principe métaphysique du désir mimétique ; seulement, à l’image du starets Zosime, il choisit le Christ comme médiateur externe — et se forge ainsi un caractère idéal que le romancier nous dépeint comme exemplaire. Serge Rolet résume superbement le Dostoïevski descripteur du désir mimétique et curateur de ses effets mortifères : « C’est, en fin de compte, l’imitation de Jésus-Christ qui procure le bonheur. Toute l’entreprise littéraire de Dostoïevski consiste à faire entrer ce programme vieux comme le christianisme dans une fiction ».

Conclusion

On comprend mieux à la lecture des Frères Karamazov la fascination que le monde éprouve pour Dostoïevski, et la raison pour laquelle il peut être unanimement considéré comme l’un des plus grands romanciers de tous les temps. Les pages sur la jeunesse du starets, sur la mort du garçon, sur la vision d’Ivan, sont poignantes et superbes. Chaque péripétie porte en elle une tragédie digne des mythologies ; chaque dialogue est l’occasion d’une querelle philosophique immense et terrifiante.

« Balzac, écrivait Cendrars, est le créateur du monde moderne » ; Dostoïevski a été à bonne école : il a surpassé le maître. Il a pénétré dans les profondeurs de l’âme humaine plus loin que n’importe quel écrivain avant lui ; il a décrit les angoisses métaphysiques des suicidaires avec un réalisme effroyable ; il a trouvé la vérité dans les contraires ; à ses personnages, il a donné des aspirations sublimes et des désespoirs féroces. Dostoïevski a incarné l’esprit russe écartelé entre deux mondes et subissant la contagion du libéralisme individualiste occidental, peut-être ; il a aussi révélé à l’homme des secrets terribles qu’il ignorait lui-même. Âmes sensibles, s’abstenir !

Et dire que Les Frères Karamazov n’étaient que le prologue d’un roman plus grand encore !

Lecture conseillée :

- Dostoïevski, Fiodor, Les Frères Karamazov, Paris, éd. Gallmeister, coll. Litera, 2023 (trad. Emma Lavigne)